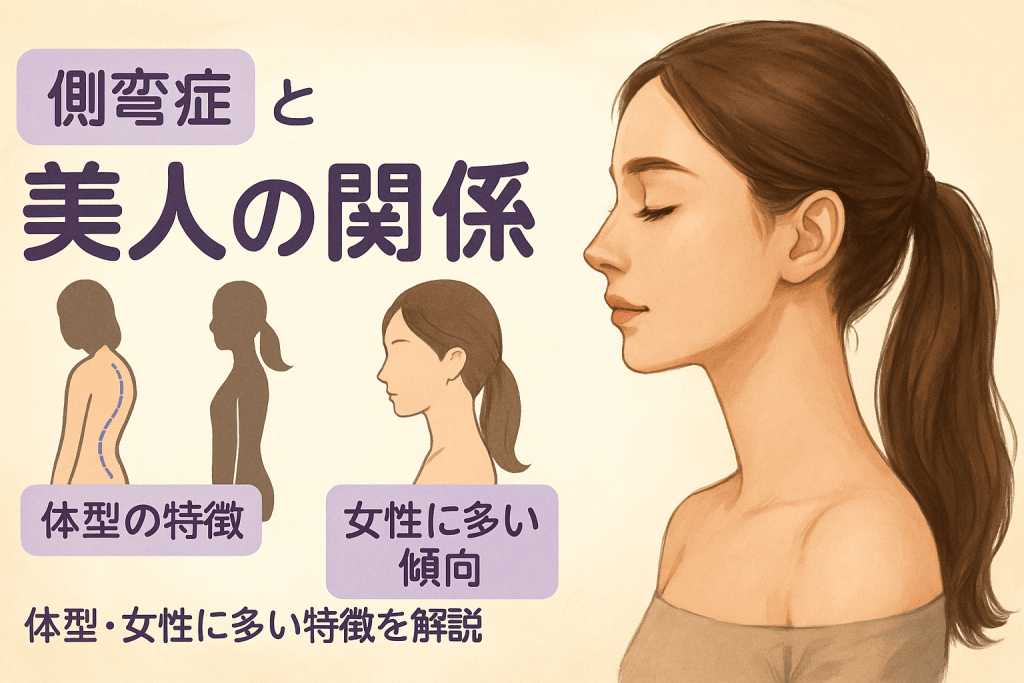

「側弯症の女性は美人が多い」という噂を耳にしたことはありませんか?実際、日本全国の学校検診で毎年約【30万人】が新たに側弯症の疑いと診断され、その中の【約8割】が女性と言われています。SNSや知恵袋でも「姿勢が良く見える」「痩せ型が多い」など、外見についての声が多く投稿されているのが現状です。

しかし、単に見た目だけで「美人が多い」と語られるのは本当に正しいのでしょうか?また、整形外科の調査によると、側弯症の発症リスクは家族歴やホルモンバランス・成長期の環境など複数要因が複雑に絡んでおり、正しい知識と医療的サポートが不可欠です。

「私も姿勢や体型について悩んでいる…」「本当に日常生活や健康に影響するの?」「治療や進行の不安をどう乗り越えたらいいの?」といった疑問や不安をお持ちの方は少なくありません。

本記事では、側弯症と外見の関係はもちろん、その背景や誤解、最新の研究情報まで多角的に解説します。最後までお読みいただくことで、あなたが本当に知りたかった「なぜ側弯症に美人が多いと言われるのか」、そして正しい対処法まで、しっかり理解できるはずです。

- 側弯症は美人が多いと言われる理由を多角的に考察

- 側弯症とは何か?基本知識と女性に多い理由を専門的に解説

- 側弯症の定義と3種類の分類について – 側弯症の医学的定義と発症メカニズム、発症時期による分類を科学的根拠に基づき説明

- 特発性側弯症・先天性・神経筋性の違いと特徴 – それぞれの原因や発生時期の特徴、発症しやすい年齢層やリスク要因を解説

- 思春期特発性側弯症(AIS)が女性に多い理由 – 思春期の女子に発症が集中する要因と、国際的な統計傾向を整理

- ホルモンバランスや遺伝的要因の最新研究データ – 性差や家族歴など最新研究を分かりやすく紹介

- 側弯症が発症しやすい生活環境・習慣の検証 – 姿勢や日常行動、運動習慣との関係や医学的見解を示す

- 食習慣・姿勢・環境要因の影響検証と誤解の払拭 – 誤解されやすい生活習慣説について検証し、正しい知識を伝える

- 側弯症に伴う健康リスクと生活への影響を深掘り

- 側弯症の診断プロセスと専門医の選び方を詳細解説

- 側弯症の治療法・リハビリ・セルフケアの最先端情報

- 側弯症のQOL向上のための日常生活アドバイス

- よくある質問(FAQ)で疑問を網羅的に解消

- 最新の研究成果と公的な情報から見る側弯症の実態

側弯症は美人が多いと言われる理由を多角的に考察

側弯症と体型・容姿の関係性の科学的視点 – 外見的特徴や身体的要素の関係について多角的な解説

側弯症は背骨が横に曲がる病気であり、一見しただけではわかりにくいものの、体型や姿勢に特徴が現れやすい傾向にあります。特に女性では痩せ型に見えることが多く、華奢な印象を受けやすいことが「美人が多い」と言われる理由のひとつになっています。

以下のポイントが印象に影響を及ぼします。

- 背中や腰の線が細く見えやすい

- 肩や骨盤の左右差が個性的に映ることもある

- 正しい姿勢や体幹トレーニングに意識的な傾向が高い

しかし、側弯症自体が直接的に美人を生むわけではありません。もともと骨格が細く、姿勢改善などに努力する人が多いなど、複合的な要素が重なっています。見た目の印象は一人ひとり異なるため、外見だけを基準としたイメージには注意が必要です。

痩せ型体型や姿勢の特徴が美的イメージに与える影響 – 痩せ型や姿勢の良し悪しが印象に及ぼすポイントを述べる

痩せ型の女性は一般的に美的なイメージを持たれることが多く、側弯症の方の一部にもこうした体型が見られます。ただし、痩せ型=健康的とは限りません。側弯症による筋肉のバランスや姿勢の崩れが原因となり、片側の筋肉が発達しにくかったり、肩やウエストの位置が非対称になることもあります。

体型や姿勢が美的に映るポイント

- 引き締まった体型がファッション映えしやすい

- 背筋を伸ばす意識が強くなることで、凛とした印象になる

- スリムなシルエットが現代的な美しさと重なる

一方で、健康面や生活習慣には十分に注意が必要です。美しさを維持しようとする努力の裏に、体調管理や正しいエクササイズの重要性があります。

世間やSNSでの認知・誤解と実態 – SNSや知恵袋などで語られる実際の声・誤解を整理

インターネット上では「側弯症 美人が多い」「なぜ美人が多いのか」といった話題がしばしば取り上げられていますが、これらの多くはステレオタイプや憶測によるものです。知恵袋やSNSでは経験談や感情的な意見も多く、正確な医療知識とは異なることもあります。

下記はよくあるネット上の話題と実態です。

- 「痩せて見えるから美人」など見た目重視の意見が多い

- 「側弯症だとオシャレしづらい」と悩みを抱える声も見られる

- 実際には定期的な整形外科受診やリハビリが必要な場合が多い

情報の正確性には注意し、必ず医療機関での診断・相談を優先しましょう。美的イメージだけでなく、正しい理解が重要です。

知恵袋等の投稿傾向と医療情報の乖離 – ネット上の話題やステレオタイプを紹介しつつ、実態と比較

知恵袋などの投稿では「側弯症の人はスタイルが良い」や「妊娠しにくい、短命なのか」といった極端な疑問が目立ちます。一方、専門的な医療情報では、個人差が大きく、側弯症の進行度や健康状態によって対策も異なります。

- 医療機関での判断が最も信頼できる

- 側弯症が直接的に寿命や妊娠に影響するケースは限定的

- やってはいけない運動や仕事も状態による違いがある

ステレオタイプにとらわれず、自分自身の健康と向き合う姿勢が大切です。

側弯症の有名人の影響と社会的イメージ – 有名人や著名人の存在がイメージに与える影響

テレビやSNSで活躍する有名人の中にも側弯症を公表している人が存在します。こうした人々は自らの体験を発信することで、側弯症=マイナスというイメージを払拭し、共感や勇気を与えています。

有名人がもたらす社会的影響

- 自分らしい生き方や個性を大切に思える勇気

- 病気に対する偏見や誤解の解消

- 健康管理や早期受診の重要性が周知されやすい

身近なモデルケースは、同じ悩みを抱える方の心の支えにもなります。

有名人例を示し、ポジティブな認知形成へつなげる – 具体的な例・エピソードを交え社会的意義を考察

有名人の中には、側弯症を理由に新たな目標を持ち、社会的な活動を積極的に行っている方もいます。たとえば女優やアスリートの例では、自身の経験をテレビや講演で語り、健康と向き合う重要性を伝えています。

- 自分の体を受け入れ、前向きな姿勢をアピール

- 社会全体で理解を深めるきっかけ作り

- 新しい美の価値観を提示し、多様性を認め合う流れを後押し

このように、側弯症について正しく理解し、多様な個性として尊重できる社会作りが進んでいます。

側弯症とは何か?基本知識と女性に多い理由を専門的に解説

側弯症の定義と3種類の分類について – 側弯症の医学的定義と発症メカニズム、発症時期による分類を科学的根拠に基づき説明

側弯症は脊椎が左右に曲がる疾患で、前方や後方から見て脊柱がS字やC字状になるのが特徴です。この病気は、発症時期・原因により主に3種類に分類されます。脊柱そのものの成長過程や身体構造の違いが関与しています。特に思春期発症のケースが多く、全体の発症率は1〜3%程度とされています。整形外科では定期的な学校の健康診断で早期発見に努めています。

下記の表で主な側弯症の分類と特徴をまとめます。

| 分類 | 主な原因 | 発症時期 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 特発性側弯症 | 不明 | 思春期など | 最多。女性多い |

| 先天性側弯症 | 先天的異常 | 乳幼児期など | 椎骨の形成不全 |

| 神経筋性側弯症 | 筋疾患・神経疾患 | 乳幼児〜少年期 | 筋ジストロフィなど伴う |

特発性側弯症・先天性・神経筋性の違いと特徴 – それぞれの原因や発生時期の特徴、発症しやすい年齢層やリスク要因を解説

特発性側弯症は全側弯症患者の約8割を占め、原因は明確ではありませんが、成長が著しい思春期に発症が集中します。先天性側弯症は胎児期の椎骨形成異常が主要因で、乳幼児期から発見されることが多いです。神経筋性側弯症は筋ジストロフィーや脳性麻痺など筋・神経の疾患が関係し、小児期〜思春期にかけて発症します。

発症リスクは家族歴(遺伝)、女子の性別、急速な成長期で高まります。症状は背中や腰の非対称、肩・骨盤の高さの違いなどで、進行性の場合は専門医の診断や治療が不可欠です。

思春期特発性側弯症(AIS)が女性に多い理由 – 思春期の女子に発症が集中する要因と、国際的な統計傾向を整理

思春期特発性側弯症は男女比で約1:4から1:10と圧倒的に女性に多くみられます。女性の骨成長の速度やホルモン変動、遺伝的素因の影響が報告されています。AISの発症ピークは11〜14歳で、成長スパート時に進行しやすいことが特徴です。

国際的な統計でも、側弯症による外見上の変化や骨盤バランスの乱れが美容的な印象と関連し、「美人が多い」という噂や印象が広がる一因となっています。発見が遅れると曲がりが顕著になりやすいため、早期の検診や整形外科受診が推奨されます。

ホルモンバランスや遺伝的要因の最新研究データ – 性差や家族歴など最新研究を分かりやすく紹介

最新研究では、特定の遺伝子異常や、女性ホルモンのエストロゲン分泌の差がAISの発症率に影響することが分かっています。家族内発症の報告例も多く、姉妹や母娘での発症率が一般より高い傾向です。また、成長期のホルモンバランス変化や骨密度の違いも進行リスクになります。信頼できる統計でも、遺伝・ホルモン両方が密接に関与しており、今後も研究が続けられています。

側弯症が発症しやすい生活環境・習慣の検証 – 姿勢や日常行動、運動習慣との関係や医学的見解を示す

日常の姿勢や運動不足が側弯症の直接的な原因になるわけではありませんが、長時間の片寄った姿勢や過度な筋力アンバランスが見逃し原因になる場合もあります。特にスマートフォンやパソコンの長時間利用、リュックの片掛けなどはバランスを崩しやすい要素です。

学校では定期健康診断にて早期発見が重要とされ、背中のチェックが推奨されています。また、子どものうちは成長中なので、筋力維持や柔軟性向上の軽い運動も有用です。

食習慣・姿勢・環境要因の影響検証と誤解の払拭 – 誤解されやすい生活習慣説について検証し、正しい知識を伝える

多くの方が「姿勢が悪いと側弯症になる」「片方だけランドセルを持つと発症する」と考えがちですが、これらは誤解です。側弯症は体質や成長、遺伝が主な要因であり、生活習慣が唯一の原因になることはほぼありません。ただし、筋力や柔軟性をサポートする食習慣や生活環境の整備は発症予防や進行抑制に役立つことが示唆されています。正しい知識で不安を解消し、早めの専門医相談が大切です。

側弯症に伴う健康リスクと生活への影響を深掘り

側弯症が引き起こす身体的リスクの科学的解説 – 呼吸機能・腰痛・二次的合併症など健康リスクを分析

側弯症は背骨が横に曲がる疾患であり、見た目だけでなく健康面に多くの影響を及ぼします。特に進行した場合は、呼吸機能の低下や腰痛が生じやすくなります。背骨の歪みが肺や内臓を圧迫し、深呼吸がしづらくなるケースもあります。

さらに、側弯症が原因で神経症状や消化器系への悪影響が出る場合もあり、放置は避けるべきです。腰痛や首の痛み、肩こりなどの二次的な合併症にも注意が必要です。

| 側弯症によるリスク | 内容 | 予防・対策例 |

|---|---|---|

| 呼吸機能の低下 | 肺が圧迫され息苦しさを感じる | 早期発見・ストレッチ |

| 腰痛・首痛 | 姿勢悪化による負担 | 適切な運動と専門医の診断 |

| 神経障害 | 神経圧迫によるしびれ | 定期的な検査・治療 |

呼吸機能異常・腰痛・姿勢悪化による健康問題 – 具体的なリスクと予防策を明示

側弯症による呼吸機能の異常は、重度になると日常生活にも支障をきたします。特に側弯の角度が大きい場合、背中の筋肉の緊張や肺の圧迫が原因で慢性的な息苦しさが現れることがあります。腰痛や肩こり、首こりもよく見られます。

予防策としては以下が有効です。

- 定期的な医療機関での診断

- ストレッチや軽いエクササイズ

- 良い姿勢を保つ生活習慣

- 無理のない範囲での筋力トレーニング

進行を抑えるためにも、早めの対策が非常に重要です。

妊娠・出産に関する疑問と事例分析 – 妊娠・出産・無痛分娩につながる医師意見や体験談を紹介

女性に多い側弯症ですが、妊娠や出産に影響するという不安の声も多く聞かれます。実際には軽度の場合、妊娠しにくさは通常ありませんが、重度の場合は医師の継続的な管理が必要です。

医学的には整形外科と産婦人科が連携し、出産に向けた安全な体制を整えることが推奨されています。無痛分娩を希望する場合は背骨の角度や既往歴によって選択肢が変わるため、事前に十分な相談が必要です。

妊娠・出産に関するよくある質問と医療現場での対応例を紹介します。

| 疑問 | 医師の見解・対応 |

|---|---|

| 側弯症だと妊娠しにくい? | 軽度なら通常は問題ない |

| 出産は自然分娩できる? | 多くの場合で可能 |

| 無痛分娩は受けられる? | 背骨の状態次第で適応判断 |

妊娠しにくさ・出産体験談・無痛分娩の実状 – 産婦人科と整形外科の連携や医療現場での対応例

実際の体験談では、側弯症を持つ女性が安心して出産を迎えられたといった例が多く報告されています。医療スタッフが多職種でサポートすることで、個々の体調や骨の状態に合わせた最適な出産方法を選択できます。

- 妊娠前に専門医へ相談

- 妊娠中は定期的な経過観察

- 無痛分娩は事前に麻酔医との調整が必要

心配事は一人で悩まず、専門家の意見を積極的に取り入れることが大切です。

側弯症患者が避けるべき運動・仕事の種類 – 日常動作・スポーツ・職種の選び方や注意点

側弯症を持つ方は、背骨や腰に過度な負担をかける運動や仕事内容には注意が必要です。体を強く捻る運動や重いものを持つ作業は、疾患の進行や悪化リスクを高める可能性があります。

避けたほうがよいものをリストでまとめます。

- 重いものを長時間持つ仕事

- バレエや新体操など体幹を強くひねる競技

- 猫背姿勢が続くデスクワーク

- 柔道、レスリングなど体の負荷が大きいスポーツ

心身の健康を守るためにも、自分の身体状況に合った活動を選ぶことが重要です。

禁止されるスポーツ・筋トレ・仕事とその理由 – 注意すべき運動・仕事、理由を分かりやすく解説

側弯症の方が避けたい主な活動とその理由を整理します。

| 避けるべき活動 | 理由 |

|---|---|

| ボルトでの負荷が大きい筋トレ | 骨や関節へのダメージ回避 |

| 体を激しく捻るスポーツ | 脊椎の変形進行リスク増 |

| 重量物運搬の仕事 | 腰椎・脊柱への過度な圧力 |

| 猫背で長時間座る仕事 | 姿勢の悪化と痛み悪化 |

安全に日常生活を送るため、医師やリハビリの専門家と相談しながら運動や仕事を慎重に選ぶことが推奨されます。

側弯症の診断プロセスと専門医の選び方を詳細解説

側弯症の発見から確定診断までの流れ – 学校検診や早期発見の方法、診断プロセスを順序だてて整理

側弯症は、早期発見が将来のQOL向上に直結するため、特に子どもや若年層への定期的なチェックが重要です。主な発見方法として、学校で実施されるスクリーニング検診があります。検診では体の左右のバランスや背骨の歪みを視診で簡単に確認できますが、疑いがある場合は整形外科で詳しい診察が必要です。

下記の手順で診断が進みます。

- 視診や前屈テストによるチェック

- スコリオメーターで角度測定

- レントゲン撮影による最終確定

この流れを押さえておくことで早めの医療介入につながりやすくなります。問診では家族歴や日常生活での変化も確認され、より正確な評価が行われます。

学校検診・スコリオメーター・レントゲン検査の役割 – それぞれの検査方法と有効性を解説

下記のテーブルは各検査方法の特徴と目的をまとめたものです。

| 検査方法 | 特徴 | 目的 |

|---|---|---|

| 学校検診 | 全児童が対象、視診と簡易前屈テスト | 早期発見・疑い例の抽出 |

| スコリオメーター | 特殊器具で背骨の湾曲角度を計測 | 医療機関での精密チェック |

| レントゲン | X線撮影による正確な画像診断 | 変形位置、角度、進行度の把握・治療方針決定 |

レントゲン検査は確定診断に不可欠で、コブ角測定によって側弯の程度が数値化されます。スコリオメーターは初期スクリーニングに有用です。このような流れで正しく評価し、進行予防や早期介入を行います。

どのような医療機関・専門医を選ぶべきか – 適切な医療機関や担当診療科、主治医選びのポイントまとめ

側弯症の診断や治療には、整形外科が中心となります。中でも「脊椎・脊髄専門外来」や側弯症専門医が在籍している医療機関がおすすめです。初診では設備や経験の豊富な総合病院や大学病院が安心です。

強調すべき主な選び方のポイントは以下です。

- 側弯症に詳しい整形外科医がいるかどうか

- 精密検査(レントゲン・MRI)や治療設備が充実しているか

- チーム医療体制が整っているか

相談のしやすさや丁寧な説明といったソフト面も重要な判断材料です。

整形外科・リハビリ医・形成外科との連携体制 – 各分野の役割分担や情報共有のコツ

側弯症の治療では、整形外科がトータルの治療計画を主導し、必要に応じてリハビリテーション科や形成外科と連携します。リハビリ医は保存的治療(ストレッチや装具)を継続的にフォローし、形成外科は重度変形の外科治療をサポートします。

効果的な連携には、下記のようなポイントが大切です。

- 受診履歴や検査画像を関係科で共有

- 治療経過を定期的にチームで見直し

- 必要に応じて専門外来やセカンドオピニオンを活用

この協力体制が、患者一人ひとりに最適な治療の実現につながります。

大人や高齢者の側弯症診断時の注意点 – 成長期以降に発症するケースと見落とされやすい症状の特徴

大人や高齢者にみられる側弯症の多くは、加齢や骨粗しょう症、筋力低下などが要因です。こりやすい症状には、腰痛や姿勢変化がありますが、「加齢のせい」として放置されやすいため注意が必要です。

進行を防ぐために、姿勢の変化や腰の違和感を感じたら早めに専門医を受診しましょう。大人の側弯症は、症状の出方や治療方針が子どもと異なるため、専門的な評価が不可欠です。

思春期以外の側弯症の特徴と検査方法の違い – 成人・高齢者における診断方法の注意点と特徴

成人や高齢者では、退行変性側弯症が多く見られます。若年層と異なる点は、痛みや下肢のしびれなど神経症状を伴うことがあり、診断時は神経学的なチェックやMRIの追加検査も行われます。

主なポイント

- 骨密度の低下による進行リスクがある

- 姿勢悪化が日常生活能力の低下につながりやすい

- 保存的治療(運動療法や装具)の適応判断も重要

成人以降の側弯症こそ、適切な診断と早期からの対策が必要です。

側弯症の治療法・リハビリ・セルフケアの最先端情報

非手術療法:エクササイズとストレッチの正しい実践 – 適切な運動療法や自宅ストレッチ指導の最新情報

側弯症の改善や進行抑制には非手術療法が重要です。特に自宅でのエクササイズやストレッチは、整形外科やリハビリテーション科でも積極的に指導されています。自分の状態に合った運動メニューを実践することで、筋力や柔軟性を高め、体のバランスを整えやすくなります。

下記は側弯症患者向けに推奨される主なセルフケア方法です。

| 運動療法 | 目的 |

|---|---|

| 背筋トレーニング | 姿勢の歪み改善、脊柱のサポート強化 |

| 呼吸エクササイズ | 胸郭の柔軟性向上、肺機能維持 |

| ストレッチ | 筋肉の緊張緩和、可動域維持 |

運動の際は、体調変化を観察しながら、無理のない範囲で継続することが大切です。

効果的な筋力強化と「やってはいけないストレッチ」解説 – 安全な実践方法と注意事項を具体的に案内

筋力強化は、特に体幹や背筋を意識したメニューが有効です。ただし、側弯症特有の背骨への負荷を考慮し、「やってはいけないストレッチ」にも注意しましょう。

避けるべきポイント

- 無理に背骨を捻る動き

- 片側に体重をかけすぎるストレッチ

- 急激な反復運動

安全な筋力強化のコツ

- 低負荷・反復の筋トレで徐々に強化

- 両側均等に動かすメニューを中心にする

- 医師・理学療法士の指導を取り入れる

安全性を重視した運動であれば、症状の進行予防や生活の質向上につながります。

手術療法:適応基準・術式・術後管理 – 手術の有効性、適応条件、術後経過・管理に関する知見

重度の側弯症や最先端の治療法が必要な場合、手術が検討されます。手術は適応条件を慎重に見極めたうえで選ばれるべき治療法です。一般的な適応基準には、曲がりの角度(コブ角)が大きいケースや、呼吸・内臓機能へ影響が見られる場合などが含まれます。

代表的な手術の概要をまとめました。

| 術式名 | 主な対象 | 目的・特徴 |

|---|---|---|

| 脊椎固定術 | 中等度~重度 | 脊柱の変形矯正・安定化 |

| 成長抑制具(成長段階) | 小児・成長期 | 成長に合わせて調整可能 |

手術後は装具装着やリハビリテーション、症状の経過観察を継続し、合併症予防が大切です。

ボルト固定・治る確率・後悔しないためのポイント – 術式の選択や経過観察の要点を明示

重度の側弯症では、金属ボルトを用いた脊椎固定術が行われることがあります。治療の成功率は高いですが、個人差も大きいため選択は慎重に検討しましょう。

手術で重視すべきポイント

- 術前に十分なインフォームドコンセントを受ける

- 術後のリハビリ・生活指導を守る

- 無理な運動や重労働は避ける

術式や経過観察の詳細は、整形外科専門医に相談することが最も信頼できます。

高齢者向けの治療とリハビリテーション – 高齢患者特有の治療法・リハビリ・生活指導を整理

高齢者の側弯症は加齢に伴う骨や筋肉の変化が関連します。手術が困難な場合も多く、保存的療法が中心となります。生活の質(QOL)向上を目指し、リハビリや日常生活へのアドバイスが重要です。

- 転倒予防や介助を含めた日常動作の工夫

- 個人の体力・症状に合わせた無理のないエクササイズ

- 痛みやしびれの緩和を目的とした生活指導

シニア世代が暮らしやすくなる工夫を積極的に取り入れてください。

加齢に伴う側弯症のケア方法とリハビリのコツ – 継続しやすいポイントやサポート体制を解説

高齢者には、無理せず続けられるリハビリプランが効果的です。

- ゆっくりとしたストレッチ

- 短時間のウォーキング習慣

- 介助者や家族と協力して行う運動

サポート体制の整った環境と定期的な医療チェックが、安心して元気に過ごすための要となります。

リハビリの進め方についても分かりやすく専門家の意見を取り入れることをお勧めします。

側弯症のQOL向上のための日常生活アドバイス

症状悪化を防ぐ日常動作と生活習慣の改善策 – 悪化防止に役立つ生活術や予防策を現場の声も含めて案内

側弯症を持つ方がQOLを高めるためには、普段の過ごし方が重要です。特に悪化を防ぐための日常動作を意識しましょう。無理な姿勢の継続は脊椎への負担となるため、正しい姿勢を保つことが大切です。また、体への負担軽減のため、椅子に深く腰かける・長時間同じ姿勢を避ける・適度なストレッチを実施することがポイントです。

下記の生活改善策を参考にしてください。

| 日常動作・習慣 | 改善ポイント |

|---|---|

| 長時間の座り姿勢 | 60分に1回立ち上がり軽く体を動かす |

| かばん持ち | 左右交互で持つ、肩掛けよりリュックを選ぶ |

| 就寝中の体勢 | 硬めのマットレスで仰向けを意識 |

| 運動・ストレッチ | 毎日短時間でも継続することが大事 |

やってはいけないことリスト

- 猫背や片側重心での立ち姿

- 重い荷物を片側のみで持つ

- 極端な痩せ型を目指す無理な減量

体型管理は標準体重を目安に。偏ったダイエットは避けましょう。

側弯症とバレエ・スポーツの関係 – 注意点を整理し、最適な運動指導とその根拠を提示

バレエや一部のスポーツは側弯症のリスクを高める場合があります。バレエは幼少期から始めることが多く、柔軟性や左右非対称な動きが脊椎への負荷となります。実際、成長期の女子に側弯症が多い要因の一つとされています。

一方で、適度な全身運動やストレッチは進行予防や筋力維持に役立ちます。ただし、過度な筋トレや特定スポーツ(重量挙げ、片手ばかり使う競技など)は状態を悪化させるリスクがあるため注意が必要です。

運動別リスク比較

| 種類 | 注意点 |

|---|---|

| バレエ | 一定期間ごとに必ず整形外科等で成長度を確認 |

| やってはいけない運動 | 片側の動き・極端なねじり動作を繰り返す競技 |

| 良い運動 | 水泳やウォーキング等、全身のバランスを使う運動 |

日々の運動に取り入れる前に、専門医と相談することもおすすめします。

メンタルケアと社会的支援の重要性 – 心理的サポートや支援サービスの活用方法を詳説

側弯症は身体面だけでなく、心理的・社会的にも影響をもたらすことがあります。不安や悩みをひとりで抱え込まず、適切なサポートを受けることが必要です。家族や専門医、カウンセラーと定期的に話すことでメンタルの安定や前向きな変化が期待できます。

近年では悩みの共有や相談ができるコミュニティも充実しています。

相談・支援の活用法リスト

- 専門医やカウンセラーへの相談

- オンライン・オフラインの患者交流会に参加

- 医療機関のサポート窓口を利用

下記のような支援サービスも積極的に利用してください。

| サービス・窓口名 | サポート内容 |

|---|---|

| 地域保健センター | 日常生活のアドバイスや相談 |

| 専門外来・整形外科 | 定期診断・治療方針の提案 |

| 患者会・サポート団体 | 同じ境遇の方との交流・情報共有 |

自分に合った支援を見つけることで、安心感や前向きな生活を実現しやすくなります。

よくある質問(FAQ)で疑問を網羅的に解消

側弯症の女優は誰ですか?有名人紹介 – 著名人・芸能人の事例と世間の注目点を整理

側弯症を公表している女優や有名人には、海外ではミラ・ジョヴォヴィッチ、サラ・ミシェル・ゲラーといった著名な事例があります。また国内では詳細を公言している芸能人は限られますが、一部のモデルやタレントが自らの症状や治療体験をブログやSNSで発信しており、理解促進や共感の輪が広がっています。

| 名前 | 職業 | 公表内容・特徴 |

|---|---|---|

| ミラ・ジョヴォヴィッチ | ハリウッド女優 | 軽度の側弯症であることを公表 |

| サラ・ミシェル・ゲラー | アメリカの女優 | 子供のころから側弯症であったと発言 |

| 国内のタレント数名 | モデル・芸能人等 | 治療体験をSNS等で発信 |

このような発信は当事者の勇気となり、理解促進にもつながっています。

側弯症はどのような人に多いですか?- 年齢や性別、発症しやすい要因などを紹介

側弯症は特に思春期の女子に多くみられます。発症しやすい時期は成長期で、10歳前後から15歳までがピークです。男女比では女子の方が約8倍多いとされています。

主な特徴

- 10~15歳の思春期女子が中心

- 遺伝的要因や成長期の骨の発育異常が関連

- 学校健診や整形外科での発見が多い

- 一部は家系内発症の報告あり

早期発見による適切な対応で多くが進行を抑えられます。

側湾症のダメな姿勢は? – 悪化させやすい姿勢や注意したい癖をQ&A方式で案内

よくある注意点リスト

- 一方向への横座りやあぐら

- 立つときに片足重心になる習慣

- デスクワーク時の猫背や背もたれに寄りかかった姿勢

- 長時間の下を向く作業やスマートフォン操作

- 重いカバンの片側がけ

これらは脊椎に偏った負担をかけるため、日常生活で意識して正しい姿勢を心がけましょう。

側弯症どこを鍛えるべきか?- 筋力強化の基本部位と効果的なトレーニング案内

側弯症の方が鍛えたい主な部位は体幹(腹筋・背筋)です。体幹筋を刺激することでバランスが整い、悪化予防や姿勢改善に役立ちます。

おすすめトレーニング例

- プランク:体幹全体をバランスよく強化

- バックエクステンション:背筋を中心に鍛える

- ブリッジ運動:骨盤や腹筋を含む体幹を安定化

強度や実施頻度は整形外科や理学療法士と相談し、自分に合った方法で取り組んでください。

側弯症でやってはいけないことは何か?- 禁止行動や原因となる日常動作を解説

特に注意が必要なこと

- 重い荷物を片方だけで持つ

- 無理なストレッチ・自己流の強い矯正運動

- 長時間の同一姿勢や極端な前屈・後屈

- やってはいけないスポーツ例:重量挙げや過度な体幹回旋を繰り返す競技

【やってはいけないリスト】

- 無理な筋トレ

- 症状悪化時のセルフ治療

- 医師の指示に反した運動

体調や症状に合わせて、禁止事項を守りましょう。

側弯症の出産に関する不安はどう解消すべきか?- 妊娠・出産への対応・相談方法を紹介

側弯症があっても自然分娩や無痛分娩は可能ですが、妊娠中の腰痛悪化や麻酔の選択など、不安や注意点が存在します。産婦人科と整形外科の両方に相談し、リスク管理や分娩計画を立てることで安心して出産できます。

妊娠・出産に関するポイント

- 事前に婦人科・整形外科で相談

- 無痛分娩は麻酔医とリスク確認

- 腰痛対策やリハビリを計画的に

ブログなどで体験談も多いので参考にできますが、個別の対応が重要です。

側弯症の治療費・助成金はあるか?- 医療費や公的支援制度の案内

側弯症の治療費は治療法・進行度で異なります。診察や検査、装具療法、手術療法などがあり、健康保険や各種助成が利用できます。

| 治療の種類 | おおよその費用 | 支援・助成の仕組み |

|---|---|---|

| 保存療法(装具) | 数万〜十数万円 | 健康保険適用・補装具費給付制度等 |

| 手術療法 | 約100万円前後(入院含) | 障害者手帳認定による公的助成等 |

| リハビリ | 保険適用 | 各自治体のサポート窓口あり |

初診や経過観察は保険適用、重度の場合は公的補助について市区町村の相談窓口に問い合わせましょう。

最新の研究成果と公的な情報から見る側弯症の実態

遺伝的発症メカニズムの最新知見 – 国内外の研究動向と将来への展望を整理

側弯症の発症メカニズムには、遺伝的要素が深く関与していることが明らかになっています。特に思春期特発性側弯症(AIS)では、家族内発症が多いことが報告されており、遺伝子の異常が一因とされています。例えば、全ゲノム解析の技術進化により、複数の候補遺伝子が特定され、発症予測や個別化医療への展開が期待されています。日本国内では理化学研究所や大学の整形外科が国際共同研究を主導しており、今後は早期発見や遺伝子検査技術の導入により、より正確な診断と予防につながると見込まれています。

理化学研究所などによるAISの発症研究紹介 – 主要機関の研究例やトピックを具体的に解説

理化学研究所はAISの発症メカニズム解明で世界をリードしています。代表的な研究では、疾患原因となる独自遺伝子の発見や、側弯症の親子発症率のデータ解析などが進められています。これらの研究から、遺伝的素因と環境要因が複雑に絡むことが明確となりました。研究成果は学会や医学雑誌で発表され、日本の整形外科分野でも新たな診断・治療方針の策定に生かされています。今後はAI技術やビッグデータ解析を活用し、発症リスクの早期判定が期待されています。

各国の予防・検診システムの比較 – 日本・海外の学校検診や早期発見制度の違いと重要性を解説

側弯症の早期発見には、学校を通じた定期検診が効果的です。日本では学校保健法に基づき、姿勢や背骨の観察を小中学校で義務化しています。海外ではアメリカやヨーロッパ諸国も学校検診を導入し、簡易なスクリーニングと専門医への紹介体制を整えています。国ごとの検診方針や精度には違いがあり、日本は集団検診が主流、海外は精密検査や画像診断を組み合わせる例が多いです。これにより早期治療の選択肢が広がり、重症化の予防につながっています。

日本における学校検診と海外事例 – 多様な制度の特徴や改善策を比較的に記述

下記のテーブルで日本と海外の学校検診制度の主な違いを比較します。

| 地域 | 主な検診方法 | 精密検査 | 導入年 | 改善策や特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 日本 | 集団検診(視診・触診) | 有 | 1970年代 | 専門医紹介体制の強化 |

| アメリカ | スクリーニング+画像診断 | 有 | 1980年代 | 保護者への啓発活動が充実 |

| ヨーロッパ | 学校・地域での検診併用 | 有 | 地域差あり | 早期専門医受診が浸透 |

日本では近年、検診の精度向上を目指し、保護者や教員への情報提供、早期受診への誘導が進んでいます。海外では画像診断や専門医連携を積極的に取り入れ、重篤例の早期発見が可能です。

医療ガイドラインと専門機関の推奨治療 – 権威ある治療指針や標準的アプローチをまとめて示す

側弯症の治療方針は、国内外の専門学会や公的機関によってまとめられています。日本整形外科学会では、成長期の早期発見と装具治療の適正適応を推奨し、重症例には手術を選択肢としています。海外のガイドラインも運動療法や装具使用、手術基準の明確化など、多角的治療を奨励しています。患者の日常生活や社会活動への影響も考慮し、個々の状態と希望に合わせた多様な援助策が用意されています。

公的機関による治療基準や最新ガイドラインの要約 – 主要なガイドラインのポイントと選択肢を案内

主なガイドラインの概要を表形式でまとめます。

| 指針作成機関 | 早期発見 | 装具治療 | 運動療法 | 手術適応 | 日常生活支援 |

|---|---|---|---|---|---|

| 日本整形外科学会 | 強く推奨 | 適した年齢・角度で | 可能な範囲で推奨 | 重症例のみ | 必要に応じて |

| 米国整形外科学会 | 推奨 | 適用 | 推奨 | 明確な基準有 | 充実 |

| 欧州脊椎学会 | 推奨 | 患者ごとに選択 | 推奨 | 個別評価 | 専門医連携 |

どの国の基準でも早期発見と個別対応が重要視されており、状況によって運動・装具・手術など最適な手法が選択されています。症状や進行度だけでなく、患者の生活や希望に配慮する点が現代的治療の特徴です。