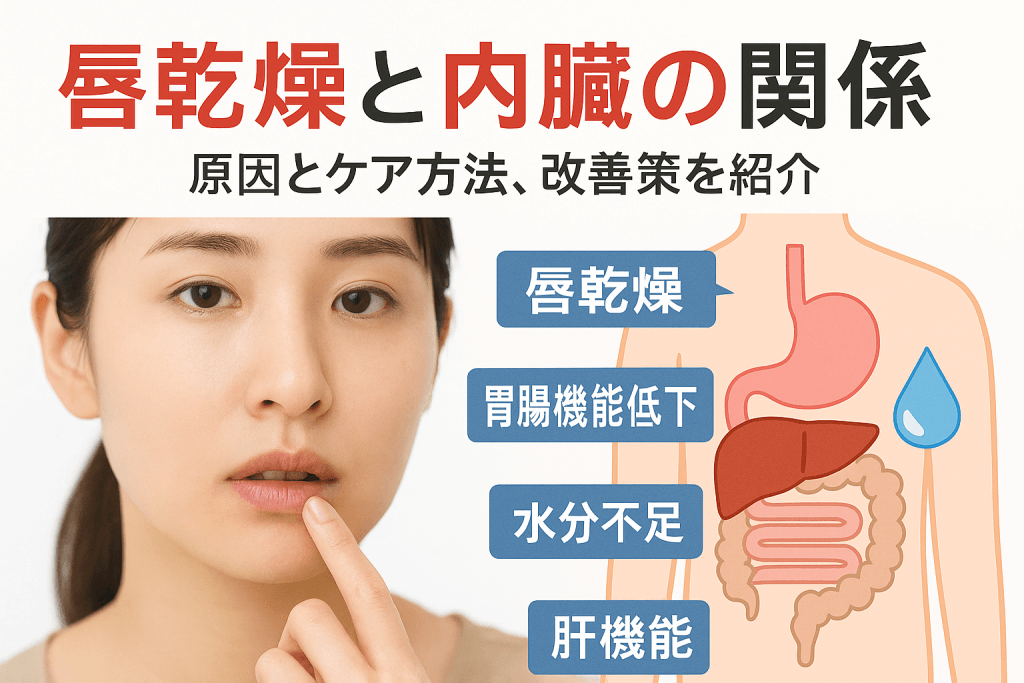

「最近、唇の乾燥や荒れがなかなか治らず、鏡を見るたびに気になってしまう――そんな悩みを抱えていませんか?単なる乾燥だと思いがちですが、実は唇の状態は内臓の健康を反映する“バロメーター”と言われています。

医学的に見ても、唇の慢性的な乾燥は胃腸や肝臓、腎臓などの働きと深く関わっていることが明らかになっています。例えば、国内の複数の臨床調査で「胃腸の不調やビタミンB群不足が続くと、唇の荒れが2倍近く増加する」という報告もあります。また、肌の乾燥や口角炎などの症状がみられる場合は、内臓由来の疾患が潜んでいる可能性も否定できません。

「いろいろ試したけれど、リップクリームだけでは改善しない…」「どんなケアをしてもよくならない…」そう感じている方は、体の内側からのケアに目を向けることが大切です。

本記事では、症状ごとの見分け方や、実際にどんな食事・生活習慣・スキンケアが必要かを、最新研究のデータとともにわかりやすく解説。読んだその日から取り組める具体策を多数ご紹介します。

唇の不調が教えてくれる“体のサイン”、そのメッセージを一緒に読み解いてみませんか?

- 唇乾燥は内臓の基礎知識 ― なぜ唇は内臓の健康状態を映すのか

- 唇乾燥は内臓の医学的関連性の全体像 – 専門家の見解と研究データを踏まえた基礎解説

- 唇乾燥は内臓以外も含めた多角的な要因分析

- 唇乾燥と内臓トラブル連動のセルフチェック方法と部位別症状別判断基準

- 体の内側から改善する唇乾燥は内臓対策 ― 栄養素と生活習慣の見直し方

- 外側からのケア方法 ― 医薬品と市販保湿剤の正しい使い方

- 継続する唇乾燥は内臓荒れの受診基準と専門医選びのポイント

- 年齢・性別・体質別の唇乾燥は内臓リスク ― パーソナルケアの重要性

- 最新研究から紐解く唇乾燥は内臓健康の関係性 ― エビデンスと統計データ

- 検索ユーザーの悩みを包括的にカバー ― 補足疑問とよく検索される関連ワード解説

唇乾燥は内臓の基礎知識 ― なぜ唇は内臓の健康状態を映すのか

唇の乾燥や荒れは、単なる外的要因だけでなく体全体や内臓の健康状態のサインとなることが多くあります。唇は皮膚より敏感な粘膜の一部であり、血行不良や栄養バランスの乱れ、さらには内臓機能の低下により状態が変化しやすいのが特徴です。特に唇の潤いを保つには、胃腸・肝臓・腎臓の働きやビタミン・ミネラルなど栄養素の吸収が大切です。唇のちょっとした異変が、病気や不調の早期発見につながることもあります。

唇乾燥は内臓の医学的関連性の全体像 – 専門家の見解と研究データを踏まえた基礎解説

唇の乾燥や荒れの背景には、さまざまな内臓が関係します。体内のバランスが崩れることで、唇の乾燥が続いたり、治りにくくなったりします。例えば消化器系(胃腸)が弱ると、ビタミンB群や鉄分、亜鉛などの吸収効率が下がるため、皮膚や粘膜の健康維持に必要な栄養素が不足します。加えて肝臓の機能低下は新陳代謝の遅れに直結し、回復力が落ち唇の荒れが慢性化します。ストレスやホルモンバランスの変化も影響要因です。

| 内臓・要因 | 主な影響 |

|---|---|

| 胃腸 | 栄養吸収力の低下→粘膜のターンオーバー不良 |

| 肝臓 | 代謝機能低下→回復スピードの遅延 |

| 腎臓 | 体液バランス悪化→唇などの粘膜が乾きやすくなる |

| ストレス | 血行不良や免疫低下→唇の治癒力低下 |

| ビタミン不足 | B群・C・Eの不足→粘膜の健康維持が困難 |

胃腸、肝臓、腎臓など内臓と唇乾燥の因果関係 – シンプルかつ科学的根拠をもとに解説

内臓が原因で唇が乾燥するメカニズムは明確です。胃腸の不調では消化吸収の効率低下から必要な栄養素が不足し、特にビタミンB群や鉄分の不足は粘膜の再生を妨げます。肝臓の働きが落ちると、毒素の処理や代謝機能が悪化し、唇の回復や保湿力が下がります。腎臓の不調は体全体の水分バランスの乱れにつながり、唇も乾燥しやすくなります。これらの臓器にダメージや負荷がかかっているとき、口腔や唇の表面にトラブルが現れやすくなります。

唇の乾燥・荒れの症状分類 – 色・質感・部位ごとの違いと体調の読み取り方

唇の状態は部位や色、感触によって身体の状態を読み取る手がかりとなります。

-

色の変化

- 白っぽい…貧血や栄養不足

- 赤すぎる…発熱や炎症反応

- 紫がかっている…血行不良や心肺機能の低下

-

質感

- ひび割れ…ビタミンB2不足、乾燥、ストレス

- ざらつきや突っ張り…慢性的な体調不良や水分不足

- 膜が張った違和感…胃腸や肝臓の不調

-

部位別

- 上唇だけ荒れる…ストレスや自律神経の乱れ

- 下唇だけ荒れる…消化器系(特に腸内環境)の不調

セルフチェックリスト

-

唇の色や質感が普段と違う

-

唇だけでなく口の周りも荒れる

-

市販のリップクリームで治らない

-

体調不良や疲れやすさも感じる

複数当てはまる場合は、体の内側に負担がかかっているサインです。

口唇炎、口角炎など症状別の内臓サインを写真イメージで理解する

具体的な唇トラブルが示す内臓サインについて整理します。

| 症状 | 疑われる内臓・状態 | 主な解説 |

|---|---|---|

| 口唇炎 | ビタミンB群の不足、胃腸不調 | 唇全体の腫れや赤み、繰り返す荒れ |

| 口角炎 | 鉄分・ビタミンB2不足 | 唇の端が切れる、痛みが出る |

| 膜が張った違和感 | 胃腸・肝臓の機能低下 | 唇表面が突っ張る感じ |

| 唇のふちがヒリヒリ | 乾燥や水分不足 | 悪化すると生活に支障も |

対策の一つとして、バランスの良い食事・十分な水分補給・ストレス管理が重要です。症状が長引く場合は医療機関の受診も検討しましょう。

唇乾燥は内臓以外も含めた多角的な要因分析

唇の乾燥は一時的なものと軽視されがちですが、体の内側からの不調や生活環境の変化も密接に関係しています。特に、唇の乾燥や荒れが長く続く場合、内臓の状態や栄養吸収、生活習慣など多方面に目を向けて原因を探ることが重要です。ここでは、内臓に関する影響と外的要因の双方から、唇の乾燥や荒れの詳しい理由を解説します。

内臓由来の唇乾燥原因 – 栄養吸収不良と代謝障害に注目

唇の乾燥が改善しない時、内臓機能の低下や栄養不足が関係しているケースは少なくありません。食事から摂取した栄養がきちんと吸収・代謝されないと、唇など皮膚の一部に影響が現れます。ビタミンB群や鉄、亜鉛などのミネラルは、粘膜を健康に保つために不可欠です。

唇の乾燥と内臓の不調のつながりを簡単にチェックできるリスト

-

食欲不振や胃腸の不調がある

-

疲労感やだるさが抜けない

-

便秘や下痢など腸内環境の乱れがある

-

肌全体の乾燥や髪のパサつきも気になる

このようなサインがある場合は、唇の乾燥が内臓由来の可能性を考え、生活習慣や食事内容を丁寧に見直す必要があります。

ビタミンB群不足、ミネラル不足、内臓疾患に伴う乾燥の特徴や症状

内臓状態によって起こる唇乾燥には一定の特徴があります。特にビタミンやミネラル不足は、粘膜トラブルのリスクを高めます。代表的な原因と症状を表でまとめます。

| 原因 | 主な症状 |

|---|---|

| ビタミンB2・B6不足 | 唇のひび割れ・炎症・口角炎 |

| 鉄・亜鉛などのミネラル不足 | 唇や口の周りの乾燥、違和感や膜が張った感覚 |

| 肝臓・胃腸の負担や疾患 | 慢性的な乾燥・カサカサ、食欲不振、全身倦怠感 |

| 内分泌バランスの乱れ | 更年期女性の唇荒れ・ホルモン変動による粘膜の乾き |

これらの症状が続く場合、食事でビタミンやミネラルの摂取を強化したり、必要に応じて医療機関への相談が推奨されます。

生活環境・外的要因による唇の乾燥・荒れの発生メカニズム

内臓だけでなく、唇は外部環境の影響にも非常に敏感です。乾燥した空気や寒暖差、マスク着用の習慣化や口呼吸なども、唇荒れの大きな要因です。

-

空気の乾燥:暖房・冷房による湿度低下で唇の水分も失われやすい

-

マスク着用:摩擦やムレで唇のバリア機能が落ち細かい荒れを引き起こす

-

口呼吸:口から息を吐き続けることで蒸発し乾燥が悪化

-

急激な寒暖差:冬場や季節の変わり目に粘膜がダメージを受けやすい

唇の乾燥や違和感に気づいたら、身の回りの環境や生活リズムも改めてチェックしましょう。

乾燥環境、マスク着用、口呼吸、寒暖差などの影響詳細

日々の生活環境による乾燥と唇荒れには、以下のような特徴や注意点があります。

| 外的要因 | 具体的な影響 | 対策ポイント |

|---|---|---|

| 乾燥した室内 | 水分の蒸発・唇表面のカサつき | 加湿器・保湿リップ利用で潤い補給 |

| マスク摩擦 | 微細な傷やヒリヒリ感 | 柔らか素材&リップクリーム活用 |

| 口呼吸習慣 | 膜が張る、突っ張り感 | 鼻呼吸への切り替え意識 |

| 冬やエアコン下 | 突発的なひび割れ | 保湿とバリア機能強化 |

こまめな保湿や、乾燥しやすい状況を避ける意識も大切です。唇の違和感や荒れには、体内外の両面からアプローチしてケアしましょう。

唇乾燥と内臓トラブル連動のセルフチェック方法と部位別症状別判断基準

唇の乾燥や荒れは、単なる外的要因や季節の影響だけではなく、内臓の健康状態と密接に関わると注目されています。特に、ビタミン不足や胃腸・肝臓などの内臓トラブルが背後に潜むケースでは、口元のささいな変化が体調のサインになりやすいです。次の表を使ってセルフチェックを行い、ご自身の唇の症状と内臓の関係を確認しましょう。

| 症状 | 関連しやすい内臓 | 代表的な要因 |

|---|---|---|

| 上唇のみが荒れる | 胃・十二指腸 | 胃炎、消化不良、ストレス |

| 下唇のみが荒れる | 腸・泌尿器系 | 腸内環境の乱れ、水分不足、ホルモンの乱れ |

| 唇の端やふちがピリピリ・ヒリヒリ | 肝臓・膵臓 | ビタミンB群不足、脂肪肝、生活習慣病 |

| 膜が張ったような違和感やつっぱり感 | 全身の代謝トラブル | 糖尿病、慢性疲労、自己免疫異常 |

| 全体が乾燥・色が白っぽい、紫色 | 血流障害や貧血 | 栄養バランスの乱れ、吸収障害 |

セルフチェックリスト

-

唇荒れが1週間以上続く

-

唇のふちや端にヒリヒリした痛みがある

-

口の中や舌にも違和感がある、食欲不振や胃の不調が並行して現れる

-

保湿しても改善しない

-

身体のだるさや疲労感が強い

3つ以上該当する方は、内臓の健康チェックや医療機関での相談をおすすめします。

上唇のみ、下唇のみが荒れる場合の内臓疾患リスクの考え方

唇は部位ごとに関連する内臓が異なります。上唇だけが荒れるケースでは、胃や消化器にストレスが溜まっているサインであることが多いです。普段から暴飲暴食や不規則な食生活が続いていたり、慢性的な胃もたれ・胸やけを感じていませんか。下唇だけの乾燥やひび割れは、腸や泌尿器系が弱っている可能性が指摘されます。特に便通の乱れや、下腹部の不快感を伴う場合、水分補給と合わせて食物繊維や乳酸菌の摂取を増やすことも対策の一つです。

-

上唇=胃腸のSOSサインを見逃さない

-

下唇=腸・排泄器官のバランス維持が重要

定期的な生活習慣の見直しとセルフケアで改善しない場合は、医師の診断を受けましょう。

唇の端、ふちのひりひり感や違和感を内臓のどの部位の不調と関連付けるか

唇の端(口角)やふちがピリピリ、ヒリヒリ、膜が張ったような違和感を感じる場合は、肝臓や膵臓など代謝を担う臓器の機能低下が考えられます。特にビタミンB2、B6の不足や、脂質代謝の低下による栄養吸収障害が原因です。便秘や肌荒れ、シミの増加といった全身症状とも連動しやすいため下記のような変化に注意してください。

-

唇端やふちのヒリヒリ→肝臓・膵臓トラブル

-

膜が張ったようなつっぱり感→ビタミン・ミネラル不足

バランスの良い食事やサプリメントで補うのも有効ですが、継続的な症状には一度血液検査や内臓の健康診断を受けることも大切です。

再検索されやすい症状別セルフケアの限界点 – 治らないときの見極め方

唇の乾燥や違和感が続くと「唇の荒れを1日で治す」など即効性を求めたセルフケアを再検索する方が増えています。はちみつやワセリンなどの保湿剤は軽度な症状に一定の効果があります。しかし、下記のような場合は自己判断での対処は危険です。

-

2週間以上治らない

-

唇以外にも皮膚や粘膜にトラブルが出ている

-

発熱や倦怠感、体重減少がみられる

-

息切れや動悸が強い

-

唇の色が明らかに紫や白っぽく変化している

これらの症状から慢性的なビタミン・栄養不足、胃腸・肝臓疾患、糖尿病など全身疾患が隠れていることもあります。不安な場合や市販薬・ケアで改善がみられないケースは、速やかに医療機関で根本的な検査・治療を受けることが最優先です。

体の内側から改善する唇乾燥は内臓対策 ― 栄養素と生活習慣の見直し方

唇の乾燥や荒れが続く場合、表面的なケアだけでなく体の内側から原因を考えることが重要です。唇は内臓の状態を反映しやすく、特に胃腸や肝臓の不調、栄養不足、ストレスによって症状が現れることが多くあります。近年では唇乾燥と内臓の関係や、唇の荒れが病気のサインとなるケースも指摘されています。日々の生活習慣や食事を見直し、体のバランスを整えることで根本的な改善を目指しましょう。

水分摂取の最適量と唇にうるおいを保つ飲み物の選び方

唇の乾燥を防ぐためには、こまめな水分補給が欠かせません。成人の場合、1日1.5〜2Lの水分摂取が目安ですが、運動量や季節によって調整が必要です。水分不足は唇や口の粘膜にも直接影響するため、意識的に補いましょう。

飲み物の選び方も大切です。カフェインやアルコールは利尿作用が強く、体内の水分を失いやすくなります。おすすめは常温の水や白湯、ノンカフェインのハーブティーです。気になる唇の乾きや違和感が改善しない場合は、内臓の機能低下が隠れている場合もあるので注意しましょう。

| 飲み物 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 水・白湯 | 体内吸収が早く乾燥対策に効果的 | 特になし |

| ハーブティー | ノンカフェインでリラックス効果 | 一部アレルギーに注意 |

| コーヒー・緑茶 | 活力アップ | 利尿作用が強い |

| アルコール飲料 | 血行促進効果も | 脱水のリスクあり |

ビタミンB2・B6、亜鉛など栄養素の役割と効果的な食品リスト

体の内側から唇の乾燥を防ぐには、栄養バランスの良い食事が不可欠です。特にビタミンB2・B6は粘膜の健康維持に重要な役割を果たし、亜鉛や鉄分も細胞修復や新陳代謝をサポートします。

唇の荒れや荒れが治りにくい場合は、下記の食品を積極的に摂取しましょう。

-

卵・納豆・レバー(ビタミンB2/B6、鉄分)

-

牡蠣・アーモンド・カボチャの種(亜鉛)

-

緑黄色野菜(ビタミン・ミネラル)

このような食品を毎日の食卓に取り入れることで、内臓機能のサポートにもつながります。

ストレス管理と睡眠改善による内臓機能の正常化

ストレスや睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、内臓機能に悪影響を与えやすくなります。特に忙しい現代人は、ストレスや疲れが唇の荒れや口の周りの荒れる症状として現れやすい傾向にあります。

質の良い睡眠を確保し、適度な運動や深呼吸などリラックスできる時間を意識的に取りましょう。また、夜更かしやスマートフォンの長時間利用は控え、規則正しい生活リズムを心がけることが大切です。

自律神経調整をサポートする生活習慣の具体策

自律神経の安定は唇だけでなく全身の健康維持に役立ちます。以下の生活習慣を継続することで、内臓の働きをサポートし、唇の悩み改善が期待できます。

-

毎日決まった時間に起床・就寝する

-

軽いストレッチやウォーキングなど定期的な運動

-

入浴で体を温めリラックスする

-

スマートフォン・PC画面を見る時間を減らす

-

栄養バランスのとれた食事と十分な水分補給

内側からのケアを取り入れることで、繰り返す唇乾燥や荒れの根本的な解決を目指しましょう。気になる症状が続く場合は早めに医療機関に相談し、適切な対策を行うことが重要です。

外側からのケア方法 ― 医薬品と市販保湿剤の正しい使い方

唇の乾燥や荒れは、内臓の健康状態や全身のバランスとも深く関係しています。外側からの適切なケアを取り入れることで、乾燥や違和感を和らげることができます。日常生活で気軽に実践できる医薬品と市販保湿剤の正しい選択・使い方を知ることで、短期間でも効果的な改善が期待できます。

市販のリップクリームやワセリン、はちみつなどは保湿やバリア機能強化に役立ちます。ただし、種類によって成分や効果、使うべきタイミングが異なるため、症状や目的に合わせて選択することが大切です。皮膚科で処方される薬剤との違いも理解し、症状に合わせて適切に使い分けましょう。

はちみつ、ワセリン、保湿リップ製品の比較と効果的な使用タイミング

唇の乾燥対策に使われるアイテムは複数ありますが、それぞれ特性が異なります。以下のテーブルで主要な保湿アイテムの特徴を比較します。

| アイテム | 主な効果 | 適した症状 | 使い方のポイント |

|---|---|---|---|

| はちみつ | 保湿・抗菌 | 軽度の乾燥、膜が張ったような違和感 | 就寝前に薄く塗る。なめすぎに注意 |

| ワセリン | バリア・保護 | 乾燥が強い・刺激に弱い唇 | 入浴後や外出前後に塗り重ねる |

| 保湿リップ製品 | 保湿・修復 | 日常のケア、荒れ・ヒリヒリ対策 | 1日数回、こまめに塗り直す |

唇がザラザラしたりヒリヒリする場合は、ワセリンや高保湿リップがおすすめです。はちみつは自然由来で抗菌力もあり、軽めの症状や夜のケアに向いています。市販製品は香料・着色料など刺激性の成分が含まれる場合があるため、敏感な方は注意してください。

皮膚科で処方される薬剤についての基礎知識と注意点

重度の唇荒れや、繰り返す乾燥が治らない場合は、皮膚科での診察・治療が必要です。医師が処方する薬には、炎症を抑えるステロイド軟膏や、感染を防ぐ抗生物質が使われることがあります。自己判断で市販薬を長期間使い続けるより、医療機関で適切な診断・処方を受けることが改善への近道です。

処方薬使用時の注意点として、指示された用量や塗布回数を守ること、副作用や症状の変化があればすぐに医師に相談することが挙げられます。また、内臓疾患が背景にある場合、外用薬単独では根本改善できないため、全身の健康にも目を向ける必要があります。

口腔ケアジェル使用法 ― 口腔内の乾燥予防と唇ケアの相乗効果

口腔内の乾燥は唇の乾燥や違和感、皮膚トラブルにもつながります。特に内臓の不調やストレス、更年期によるホルモンバランスの変化があると、口腔全体が乾燥しやすくなります。口腔用保湿ジェルやスプレーを活用することで、唇と口の両方をしっかり保湿できます。

使い方のポイントは以下の通りです。

-

夜の歯みがき後や起床後、唇部と併せて口腔粘膜にやさしく塗布する

-

「唇 膜が張ったような違和感」や「下唇だけ荒れる」といった症状にも効果を発揮しやすい

-

水分をしっかり摂り、室内の湿度を保つことも重要

唇と口腔の乾燥を同時にケアすることで、食事や会話の際の違和感も軽減され、全身の健康バランス維持にもつながります。

継続する唇乾燥は内臓荒れの受診基準と専門医選びのポイント

口の周りや唇の乾燥・荒れがなかなか治らない場合、体からの重要なサインの可能性があります。特に、胃腸や肝臓などの内臓機能が低下していると、粘膜や皮膚の不調として唇の異常が現れることがあります。単なる乾燥と思わず、次に当てはまる症状があれば、適切な医療機関での受診も検討しましょう。下記にセルフチェックリストを用意しました。気になる項目を確認してください。

-

唇の乾燥や荒れが2週間以上続いている

-

唇が裂ける・出血する・膜が張ったような違和感がある

-

唇の色が白や紫に近い、または赤み・腫れが伴う

-

唇と同時に口角や口の周囲も荒れている

-

乾燥以外にも、倦怠感、食欲不振、便秘や下痢を同時に感じる

セルフチェックで2つ以上当てはまる場合、内臓疾患や全身状態の変化が疑われます。

病院受診が必要な唇乾燥の重篤サインと具体的症状解説

唇の乾燥が続き、下記の重篤サインが見られる場合は早めの受診をおすすめします。

-

唇やその周囲に膿やかさぶたができる

-

唇の乾燥とともに体重減少が生じている

-

持続的な発熱・全身のだるさを感じる

-

唇以外の粘膜(口内、舌)にも違和感や潰瘍がある

下記のような原因が考えられます。

| 症状 | 主な原因 | 推奨される診療科 |

|---|---|---|

| 唇のひび割れ、口角のただれ | ビタミンB群不足、胃腸障害 | 内科・皮膚科 |

| 唇の乾燥+発熱・だるさ | ウイルス感染、自己免疫疾患 | 内科 |

| 唇の色の変化(白/紫) | 貧血、循環器異常、肝臓病 | 内科 |

| 下唇や口の周りだけ異常 | 局所皮膚疾患、アレルギー反応 | 皮膚科 |

自身の症状を上記と照らし合わせ、適切な判断をしてください。

受診時に伝えるべき重要ポイントと医師が診断で行う検査概要

病院受診時には、症状の経過や生活習慣、栄養状態などを整理して伝えることが重要です。

医師に伝えるべきポイント

-

唇乾燥が始まった時期と経過

-

食事内容やこれまでに試した対処法

-

他に現れている全身・内臓症状(例:倦怠感、胃のもたれ、排便異常)

-

薬やサプリメントの使用有無

主な検査内容

-

血液検査(貧血・肝機能・ビタミン・ホルモンバランス把握)

-

必要に応じてアレルギーテストや皮膚生検

-

消化器症状があれば内視鏡検査も考慮されます

正確な情報を共有することで、的確な診断と早期改善につながります。

歯科・皮膚科・内科・心療内科の違いとそれぞれの対応範囲

症状や原因によって、受診すべき専門医は異なります。以下のテーブルで比較しましょう。

| 診療科 | 主な対応範囲 | 特徴的なサポート内容 |

|---|---|---|

| 内科 | 内臓疾患、全身的な症状、ビタミン不足の精査 | 血液検査、内臓疾患の治療やビタミン補給対応 |

| 皮膚科 | 唇や口周囲の皮膚疾患、局所のトラブル | 炎症やアレルギー症状の詳細な対処 |

| 歯科 | 唇・口腔粘膜・歯や入れ歯トラブル | 口腔内疾患・バランス不良・粘膜障害サポート |

| 心療内科 | ストレス・自律神経による全身的な影響 | 心理的ストレス由来や生活習慣病の支援 |

受診の目安

-

内臓症状や全身倦怠感がある場合は内科

-

唇や皮膚のみの異常なら皮膚科

-

口腔内の違和感や噛み合わせ、入れ歯の問題が関係する場合は歯科

-

心身のストレスや精神的な症状の併発は心療内科も選択肢となります

セルフケアで改善が難しい場合や異常が続く時は、無理をせず早めの相談を心掛けてください。

年齢・性別・体質別の唇乾燥は内臓リスク ― パーソナルケアの重要性

唇の乾燥や荒れは肌トラブルだけでなく、内臓の不調サインを示すことがあります。特に年齢や性別、体質ごとにリスクは異なり、唇の状態から分かる健康サインを見逃さないことが重要です。唇が乾きやすいシーズンや生活の変化、更年期や特定の疾患が影響するため、一人ひとりの状況に合わせたセルフチェックとケアが求められます。

セルフチェックリスト

-

唇が季節を問わず乾燥しやすい

-

市販のリップで改善しない

-

上唇または下唇だけ荒れる

-

膜が張ったような違和感やヒリヒリ感が続く

-

最近疲れやすく、体調の変化を感じる

これらが複数当てはまる場合、内臓の不調サインの可能性が高いです。体質や生活習慣に合わせて、今すぐケアを見直しましょう。

更年期にみられるホルモン変動による唇トラブルの特徴

更年期になるとホルモンバランスが大きく変化し、その影響が唇にも現れることがあります。エストロゲンの減少は皮膚や粘膜の潤い不足に直結し、唇が乾燥しやすくなります。また、同時に代謝の低下やビタミン不足が重なり、荒れやすい状態に。

特徴としては

-

唇全体がカサつきやすい

-

皮膚のターンオーバーが遅れ、荒れが長引く

-

疲労やストレスで悪化しやすい

セルフケアの一例

-

ビタミンB群・鉄分・コラーゲンを多く含む食品の摂取

-

睡眠の質の向上やストレス緩和

-

唇専用の保湿ケアアイテムの活用

更年期の方は、唇の乾燥サインを年齢のせいで済ませず、内臓からの信号と受け止めることが大切です。

個別の生活習慣に合わせた食事・ケア方法のカスタマイズ例

日々の食事や生活スタイルに合わせたケアが唇トラブルの改善につながります。下記のように体質やライフスタイルを考慮してみましょう。

| 体質・生活傾向 | 推奨ケア | 必要な栄養素・ポイント |

|---|---|---|

| 朝食を抜きがち | フルーツやナッツを朝食にプラス | ビタミンB2、B6など |

| 外食・加工食品が多い | 野菜や魚を意識的に摂る | ビタミンC、オメガ3脂肪酸 |

| ストレスを感じやすい | ハーブティーや深呼吸を意識 | 抗酸化成分、リラックス |

| 運動不足・冷え性 | 軽めのストレッチや半身浴 | 血流促進、ミネラル |

食生活の乱れや不足しやすい栄養素は、唇の乾燥や荒れに直結します。自分の生活習慣を見直し、内臓の健康にも配慮したオーダーメイドのケアを心掛けましょう。

糖尿病や自己免疫疾患と唇乾燥は内臓のつながりと対策

糖尿病や自己免疫疾患がある方は、唇の乾燥や荒れが重症化する傾向があります。血糖値のコントロール不良や免疫異常が粘膜の水分保持機能を低下させ、口の中や唇の粘膜が乾燥しやすくなります。

対策ポイント

-

定期的な内科受診で血糖値や自己免疫指標のチェック

-

水分不足を防ぐため、こまめな水分摂取

-

ビタミンやミネラルなどを意識したバランスのよい食事

-

唇や口腔ケアに加え、根本の疾患治療を並行

特に唇の荒れが1日で治らない、市販リップでも改善しない場合は、内臓疾患のサインも疑いましょう。早期受診が健康維持の近道です。

最新研究から紐解く唇乾燥は内臓健康の関係性 ― エビデンスと統計データ

国内外の医学論文や学会レポートを基にした最新知見のまとめ

唇の乾燥症状が内臓の健康と深く関連していることが近年の研究で明らかになっています。特に消化器系(胃腸や肝臓)との関連が指摘されており、消化吸収の低下やビタミンB群の不足、ストレスによる自律神経の乱れが唇の乾燥や荒れを引き起こす主な原因です。唇は皮膚や粘膜の中でも新陳代謝が活発で、全身状態に影響を受けやすい部位であるため、内臓機能の低下や慢性的な栄養不足が表面化しやすいといわれています。

下記のような症状や原因が挙げられています。

-

胃腸の不調による栄養吸収の低下

-

肝機能の低下によるターンオーバー障害

-

ストレスや自律神経の乱れによる血流悪化

-

ビタミンB2・B6の不足や偏った食生活

これらの身体的要因に加えて、唇の乾燥が病気のサインとなるケースも少なくありません。

リポソーム技術を活用した保湿化粧品の研究動向と内臓ケアの関連性

近年、リポソーム技術を応用した高機能保湿化粧品が唇の乾燥対策として注目されていますが、効果を最大限発揮するには体内(特に内臓)の健康維持が不可欠です。医学雑誌の報告では、外側からの保湿だけでなく内側からのケア、すなわち栄養バランスの整った食事や十分な水分補給、肝機能や腸内環境の改善が唇の健康維持に大きな影響を与えるとされています。

強調すると内臓の不調が背景にある場合、いくら高機能な保湿ケア商品を使っても根本的な解決にはつながりません。外からと内からのケアを並行して行うことが、唇乾燥症状の本質的な改善につながると示されています。

唇乾燥症状と内臓病リスクに関する統計的データ分析

さまざまな統計データをもとに、唇の乾燥や違和感がどのような内臓病と関連するかを整理すると、以下のような傾向がみられます。

| 症状 | 主な関連内臓 | 関連リスクの例 |

|---|---|---|

| 唇が乾く・荒れる | 胃腸・肝臓 | ビタミンB群不足、消化不良 |

| 唇に膜が張ったような違和感 | 消化器全般 | 慢性胃炎、過敏性腸症候群など |

| 唇のふちがヒリヒリする | 栄養吸収障害 | 鉄・亜鉛不足など |

| 唇の色が紫色や白っぽい | 肝臓・腎臓 | 酸素不足、貧血、肝機能低下 |

| 唇の乾燥・荒れが治らない | 糖尿病・自己免疫疾患 | 慢性的な口渇、粘膜炎症 |

唇の乾燥が続く場合には、単なる環境要因やスキンケアの不足だけでなく、内臓からのサインである可能性もしっかり念頭に置きたいところです。

特に下記のような場合は注意が必要です。

-

唇の乾燥や違和感が長期間持続する

-

他の体調不良や消化器症状もある

-

一般的なリップケアでは改善しない

このような状況がみられる場合は、医療機関での受診と併せて、日常の食生活やストレスケアの見直しを推奨します。内臓と唇の健康は表裏一体であることを意識することが大切です。

検索ユーザーの悩みを包括的にカバー ― 補足疑問とよく検索される関連ワード解説

「唇が乾く ストレス」「唇荒れ 即効」「唇の荒れを1日で治す」など補足キーワード別対応策

ストレスや水分不足は唇の乾燥・荒れを引き起こす大きな要因です。ストレスが続くと自律神経のバランスが崩れ、皮膚のバリア機能が低下しやすくなり、唇にも影響が出ます。水分補給の徹底、規則正しい生活、ストレスケアがベースとなります。

唇荒れを即効で緩和したい場合

-

ワセリンやリップクリームで保湿し、摩擦を避ける

-

はちみつを薄く塗って5分ほどパックする

-

極度の乾燥時は市販の抗炎症リップクリームを活用し、香料や着色料のないものを選ぶ

1日で改善したい時のセルフケア例

| 状態 | 即効ケア法 |

|---|---|

| 軽度のヒリヒリ・違和感 | ワセリンダブル使い、入浴後の保湿 |

| 皮むけ・ざらつき | 清潔なガーゼでやさしく拭き取り、保湿 |

| 強い腫れ・痛み | 一時的に刺激物(辛い物・熱い食事等)を避ける |

唇の乾燥が治りづらい場合は、体からのサインかもしれません。特に胃腸や肝臓の働きの低下、ビタミン不足(B2/B6)が関係します。食事面ではネバネバ系食品やレバー・うなぎなどビタミン豊富な食材を積極的に摂取しましょう。

トラブルの程度別に使い分けたい市販薬や自然療法の実例

唇の状態と対処法を分かりやすくまとめると、次のとおりです。

| トラブルの状態 | 市販薬/自然療法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 軽度の乾燥 | 保湿リップ、ワセリン | こまめな塗り直しが大切 |

| 皮がめくれる・軽いひび割れ | 抗炎症リップ、はちみつパック | ナイアシンやビタミンB群配合品が◎ |

| ひどい荒れ・出血や痛み | ビタミン配合クリーム、医薬品リップ | 継続悪化なら医療機関へ相談 |

自然療法のポイント

-

水分を意識して摂取し、睡眠不足に注意

-

マスク使用時や外出時はリップバームでバリア

-

食事バランスを見直す(ビタミン摂取強化)

症状が改善しない場合は腸内や他の内臓機能低下が原因のケースもあるため、受診を検討しましょう。

「唇 膜が張った違和感」「唇 ザラザラ」「唇のふち ヒリヒリ」の原因と日常的対処法

唇の違和感やざらつき、膜が張った感覚は、乾燥・栄養不足・内臓トラブルが背景にあることが多いです。主な原因は以下のとおりです。

-

胃腸や肝臓機能の低下

-

ビタミン摂取の不足(特にB2・B6)

-

慢性的なストレスやホルモンバランスの乱れ

-

水分不足・口呼吸・紫外線ダメージ

セルフチェックリスト(該当するものに✓)

-

唇が皮剥けしやすい

-

乾燥がいつも続く

-

疲れやすい、顔色が悪い

-

下唇・上唇だけ荒れる日がある

-

唇のふちがヒリヒリ痛む

該当が多い場合、体の内側のケアにも着目しましょう。こまめな水分補給や、ビタミン豊富な魚や緑黄色野菜を意識的に摂り入れると良いです。また、刺激の強い歯磨き粉や口腔ケア用品を避け、スキンケアもしっかり行いましょう。繰り返し症状が現れるときは早めの相談をおすすめします。