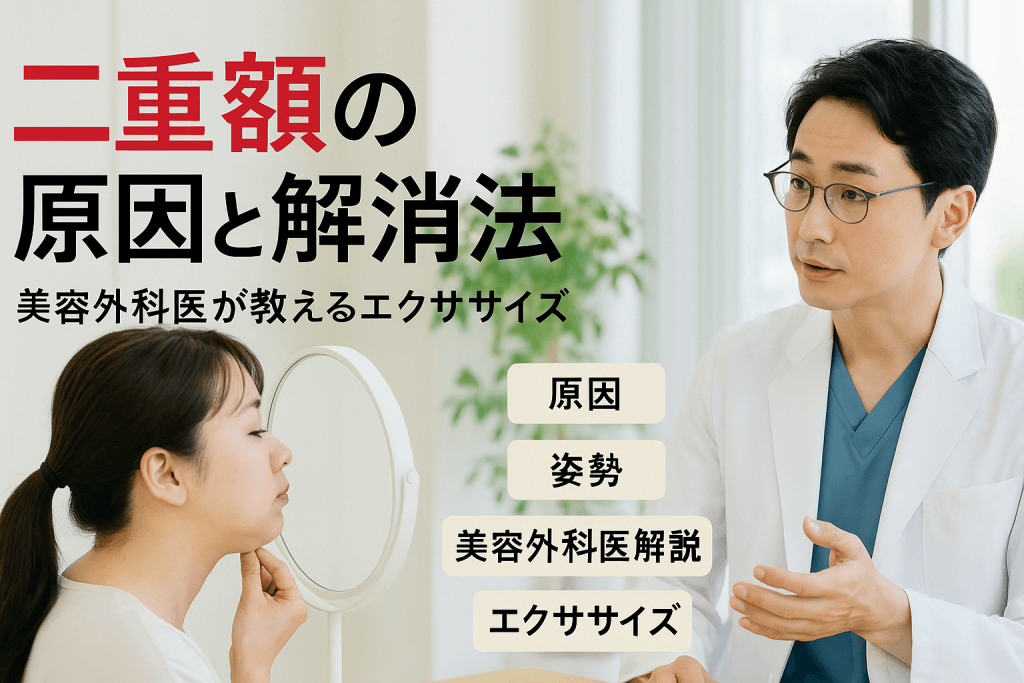

「鏡で自分の顔を見たとき、“顎を引く”と突然目立つ二重顎――実はこの悩み、10代から40代の男女【約7割】が一度は経験することが分かっています。特別に太っていなくても、フェイスラインや首まわりの変化に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

しかも、姿勢や骨格、皮下脂肪、筋肉の衰えなど、複数の要因が絡み合って二重顎が形成されるという事実は、最近の解剖学的研究でも明らかになっています。「隠そうとして顎を引いたつもりが、かえって二重顎が強調される…」写真撮影のたびにそんな思いをしていませんか?

さらに、【スマートフォンの普及で1日平均3~4時間もの“うつむき姿勢”が定着】した現代では、猫背やストレートネックによるフェイスラインの悩みが年々増加傾向です。対象となる読者自身が「自分は大丈夫」と思っていても、むくみや加齢、歯並びの癖などまで視野に入れると、想像以上に二重顎リスクは高まっています。

この記事では、専門家による臨床データや実際の医療現場で語られる改善法をもとに、「なぜ顎を引くと二重顎になるのか?」を徹底的に分解。わかりやすいセルフチェック法から、すぐ始められるエクササイズ、最近話題の美容医療の選び方まで、今日から役立つ情報を幅広く紹介します。

「自分にも当てはまるかも」と少しでも思った方は、ぜひ最後までご覧ください。あなたの理想的なフェイスラインへの第一歩がここから始まります。

- 顎を引くと二重顎になる原因を多角的に解説 ― 姿勢・骨格・脂肪の専門的メカニズム

- 痩せ型でも顎を引くと二重顎になる理由と生活習慣からの影響

- 顎を引くことで起きる不快症状と改善ポイント ― 首の痛み・苦しさの原因

- 写真写り・証明写真での顎の使い方と二重顎の防止テクニック

- 実践的!二重顎を即効で改善するセルフケア・トレーニング集

- 医療的アプローチと美容施術の最新事情 ─ 特徴・安全性・選び方を網羅

- 顎の健康と二重顎の関連症状 ― 顎関節症や睡眠時無呼吸症候群との関連を探る

- セルフチェックと見落としがちな二重顎の原因リスト ― あなたのタイプは?

- 生活習慣と食事改善から始める二重顎ケア ― 無理なく続ける実践的アドバイス

顎を引くと二重顎になる原因を多角的に解説 ― 姿勢・骨格・脂肪の専門的メカニズム

顎を引く動作が二重顎を強調する解剖学的理由

首や顎周りの皮膚・脂肪のたるみと押し上げ効果

顎を引くと首や顎下の皮膚、皮下脂肪が押し上げられることで、たるみや脂肪が二重顎として現れやすくなります。特に年齢とともに皮膚の弾力が減少すると、顎下の脂肪や余った皮膚の影響が強調されます。日常の運動不足や柔らかい食事が続くと顎下の筋肉が衰え、ますます脂肪が定着しやすくなります。顎を引いたときのたるみや押し上げ効果が目立つ方は、以下の点もご注意ください。

-

脂肪の蓄積

-

加齢による皮膚の弾力低下

-

筋肉量の減少

この現象は痩せている方でも起こるため、体型に関わらず誰にでも現れる可能性があります。

骨格の特徴(顎の小ささや骨格歪み)が形成するフェイスライン変化

生まれつき顎が小さい、または骨格に歪みがある場合は、顎と首の角度が狭くなり、顎を引いたときに皮膚や脂肪が重なりやすくなります。骨格による二重顎は、頬からあご下にかけて余白ができやすいのが特徴です。特に、丸顔や下顎が弱い方、小顔の方は顔の骨格的な要因から二重顎を目立ちやすくなります。

【骨格タイプ別 二重顎のなりやすさ比較】

| 骨格タイプ | 傾向 | 備考 |

|---|---|---|

| 顎が小さい | 重なりやすい | 皮膚や脂肪が集まりやすい |

| 丸顔 | なりやすい | 骨格が横に広がりやすい |

| 面長・シャープ | なりにくい | フェイスラインがすっきり |

骨格自体は生まれつきですが、姿勢や筋肉量の影響で強調されることもあります。

筋肉の衰えがもたらすフェイスラインのたるみ

顎周りや首の筋肉、特に広頚筋や舌骨筋が衰えることでフェイスラインが支えられなくなり、たるみや二重顎になりやすくなります。加齢や表情筋が使われにくい生活習慣が原因です。筋肉の衰えは運動不足や表情の乏しさ、噛む回数の減少などが影響しています。こうした筋肉の衰えは、次のようなエクササイズで対策可能です。

-

顎周りの筋トレ(舌で口蓋を10秒押し上げる 等)

-

表情筋トレーニング

-

マッサージやリンパドレナージュ

筋力アップにより、皮膚と脂肪を引き締め、若々しいフェイスラインを目指せます。

姿勢とストレートネックによる二重顎の関係性を詳述

猫背・スマホ首が首周囲の筋肉・リンパの働きを悪化させる仕組み

現代人に多い猫背やスマホ首(ストレートネック)は首の筋肉やリンパの流れに悪影響を及ぼします。頭の重さが前方にかかり、本来カーブしている首の骨が真っ直ぐになることで、筋肉がこわばりリンパの流れが滞りやすくなります。これにより老廃物や余分な水分が溜まり、顔や首にむくみが起こりやすく、二重顎の一因となります。

-

姿勢の悪化による筋肉の緊張

-

リンパの滞りやむくみ

-

フェイスラインのぼやけ

姿勢を意識し、首や肩のストレッチを日常に取り入れることが大切です。

ストレートネックの簡易チェック法と臨床的影響

ストレートネックは自分でも簡単にチェックできます。壁に背中をつけて立った際、後頭部が壁につかなかったり、顎が前に突き出る感じがあればストレートネックの可能性が高いです。慢性的に首肩こりや頭痛がある方も要注意です。ストレートネックが続くと二重顎に加え、全身のバランスも悪化しやすくなります。

| チェック方法 | 合格 | 注意 |

|---|---|---|

| 後頭部が壁につく | 正常 | ストレートネック注意 |

| 顎が前に出ている | × | ポジション調整要 |

専門家の指導を受けつつ、正しい姿勢の維持とストレッチを心がけましょう。

姿勢の乱れによる顎・フェイスラインへの具体的影響

姿勢の乱れはフェイスラインや顎に確実な影響を与えます。特に長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は首や顎の位置を悪化させ、二重顎が定着しやすい環境を生みます。悪姿勢が習慣化すると、筋肉が緩みフェイスラインのたるみとなって現れます。また、顔の左右バランスが崩れやすくなるため、見た目年齢にも関わります。

-

デスクワーク中の顎の突き出し

-

長時間下を向くスマホ操作

-

定期的な姿勢リセットやデスク周辺環境の見直し

これらのポイントを意識して日々対策を行うことが重要です。

痩せ型でも顎を引くと二重顎になる理由と生活習慣からの影響

痩せていても二重顎になりやすい体質と骨格的要因

痩せ型の人でも顎を引いたときに二重顎が現れる理由には、体質や骨格が大きく影響しています。特に顎が小さい・フェイスラインが丸みを帯びているといった骨格的特徴の場合、皮膚が余りやすく、顎を引くとその皮膚が重なり二重顎になることがあります。痩せている方は余分な脂肪が少ないにもかかわらず、あご周りの骨格が小さい・後退気味だと二重顎が強調されやすいのが特徴です。

以下の表で主な骨格要因をまとめます。

| 要因 | 説明 |

|---|---|

| 顎の小ささ | 皮膚が重なりやすくなる |

| フェイスライン | 丸顔や下顎が短い場合顕著 |

| 骨格後退傾向 | 骨格の後方配置で目立ちやすい |

このような場合、骨格自体を変えるのは難しいため、筋肉トレーニングやセルフケアでの対応が重要です。

塩分・水分過剰摂取によるむくみの顎周囲蓄積

塩分や水分の過剰摂取は、体内の水分バランスを崩し、特に顔まわりにむくみが出やすくなります。これは痩せていても二重顎が現れる一因です。塩分の多い食事や加工食品の摂取が続くと、体が水分をため込もうとするため、顎下や首まわりがむくみやすくなります。

むくみ対策のポイントは以下のとおりです。

-

塩分控えめの食事を心がける

-

加工食品や外食の頻度を減らす

-

カリウムを多く含む野菜や果物をとる

-

適度な水分補給を意識する

-

顔や首のリンパマッサージを習慣づける

これらの習慣を取り入れるだけでも、むくみが原因の二重顎の予防や改善が期待できます。

加齢で低下する顔周り筋力と皮膚弾力の影響

年齢を重ねると、表情筋の衰えや皮膚の弾力低下が生じます。これにより、皮膚や脂肪が下垂しやすくなり、顎を引いたときに二重顎がはっきり出やすくなります。特に日常的に硬いものを食べない生活や「表情をあまり動かさない」習慣も、筋力低下を助長します。

加齢による変化への対策例

-

顎・首周りのエクササイズを取り入れる

-

表情豊かなコミュニケーションを心掛ける

-

保湿・UVケアで皮膚の弾力維持を目指す

-

良質なたんぱく質やビタミンCを摂取する

老化現象として避けられない部分もありますが、日々の小さな積み重ねで改善が図れます。

噛み合わせや歯並びの乱れが筋肉・骨格に与える影響

噛み合わせや歯並びが乱れている場合、顎周りの筋肉バランスが崩れ、二重顎を招きやすくなります。不適切な噛み合わせは、特定の筋肉に過度な負担をかけたり、使われない筋肉を弱くする原因となります。また、顎関節の動きが妨げられるため、顔全体の輪郭にも影響を及ぼします。

一般的な注意ポイント

-

噛み合わせの異常を感じた場合は早めに歯科相談

-

矯正治療やマウスピースでのケアを活用

-

日常生活で左右均等に咀嚼を心がける

歯並びや噛み合わせによる影響は見落としがちですが、専門的な治療との併用で根本的な改善に役立ちます。

顎を引くことで起きる不快症状と改善ポイント ― 首の痛み・苦しさの原因

顎を引く時に起こる筋肉ストレスと神経圧迫の可能性

顎を引く動作は首やあご周辺の筋肉に強い負担をかける場合があります。この時、正しいフォームでないと、首の前側や後側の筋肉が過剰に収縮しやすくなり、疲労や違和感を引き起こします。特にデスクワークやスマートフォンの長時間利用によるストレートネック状態では、姿勢の崩れが筋肉の過緊張や神経圧迫につながりやすいです。

以下の症状が起きることがあります。

-

首やあご周りのこり、張り

-

頭痛や目の奥の疲労感

-

長時間の姿勢維持での苦しさ、息苦しさ

さらに、あご部分の神経・血管も圧迫されることで、しびれやだるさなど不快症状が強くなるケースもみられます。こうした症状が続く場合は、自分の顎の引き方や姿勢を見直すことが大切です。

正しい顎の引き方と姿勢保持のテクニック

顎を正しく引くことで、筋肉への過剰な負担や見た目の二重顎を緩和しやすくなります。理想のフォームでは、首から背骨を一直線に保ち、力を抜いた状態であごを軽く引き寄せます。意識的に肩をリラックスさせ、耳と肩のラインが垂直になるよう心がけましょう。

正しい顎の引き方

- 背筋を伸ばして椅子に座る

- 目線を真っ直ぐに前へ向ける

- 口を軽く閉じて、あごをゆっくりと後ろに引く

- 肩の力は抜き、首から背骨のラインを意識

これを日常のデスクワークやスマホを見る時にも定期的に意識することで、不快症状の予防とフェイスラインの美しさを保つことに役立ちます。

顎を引くことで苦しい人が無理せず改善すべきポイント

顎を引いた際に苦しさや痛みを覚える場合、無理にポジションを保つことは逆効果です。無理なくできる範囲で取り組むことが大切です。特に首肩のコリやストレートネック、筋肉のこりが強い人は、一度体をリセットする習慣を。

改善のポイントとして以下のリストを意識してください。

-

短時間から始め、徐々に慣らす

-

首・肩のストレッチやエクササイズを取り入れる

-

仕事や勉強の合間にリラックスできる体勢をつくる

-

痛みや違和感が続く場合は専門家へ相談する

苦しさを我慢することなく、自分の身体に合ったペースで姿勢改善に取り組むことで、不快な症状も軽減されやすくなります。

顎を引くクセを正しくつける方法の具体例

顎を正しく引く習慣を身につけるためには、日常動作に取り入れる工夫がポイントです。

テーブル:顎を引く正しいクセをつけるための方法

| 方法 | ポイント |

|---|---|

| デスクワーク時の姿勢 | パソコン画面を目線の高さへ調整 |

| スマホの使い方 | 画面を目の高さに持ち上げ首を下げない |

| 毎日のセルフチェック | 鏡を活用して顔の傾きと肩のライン確認 |

| 簡単なエクササイズ | 椅子に座ったまま、首を後ろに軽く引く動作 |

毎日数分間のセルフチェックやエクササイズを習慣にすることで、自然と体が正しい姿勢を覚えます。特にデスクワークやスマホの使用時は、画面の位置を調整するだけでも大きな改善が期待できます。自分の体に無理のない範囲で取り組み、継続することが重要です。

写真写り・証明写真での顎の使い方と二重顎の防止テクニック

顎を引くと二重顎に見える原因と避けるべきポーズ

顎を引くと二重顎に見える主な原因は、皮下脂肪の蓄積や筋肉の衰え、骨格や姿勢不良にあります。特にストレートネックや猫背だと、首や顎周りの筋肉が使われにくく、フェイスラインがたるみやすくなります。また、顎が小さい骨格の方や痩せていても二重顎になるケースもあり、単純な体型だけが要因とは限りません。

写真撮影時に顎を強く引きすぎると、皮膚や脂肪が折れ曲がり、首と顎の境目があいまいになるため、二重顎が目立ちやすくなります。証明写真や集合写真で多くの人が悩むこの現象は、ポーズの選択が大きく影響しています。

避けるべきポーズのポイントを以下にまとめます。

| 避けるべき動作 | なぜNGか |

|---|---|

| 顎を強く引く | 皮膚がたるみ、二重顎が強調される |

| 首をすぼめる | フェイスラインがぼやけやすい |

| 肩を上げる | 首が短く見え、顎下の影が増える |

顎はやや上げる・首を引くなどの写真映えする顔の角度

写真で二重顎を目立たせず、フェイスラインを美しく見せるには顎の角度と首の使い方が重要です。正しいポーズによって、小顔効果も得られます。

おすすめポイント

-

顎は軽く前に出し、少しだけ上げる

-

首をまっすぐ伸ばして姿勢を正す

-

肩の力を抜いて自然にリラックスする

顎を上げすぎると鼻の穴が目立ちやすいですが、軽く顎を前に出して首を長く見せると、二重顎だけでなくフェイスラインも引き締まって映ります。自撮りや証明写真の際は、鏡やカメラで角度をチェックしながらこのポーズを意識してください。

| 効果的なポイント | イメージ |

|---|---|

| 顎は軽く前に出す | 首筋がスッキリ見える |

| 姿勢を伸ばし首を長く | 小顔効果 |

| 肩の力を抜く | 不自然な緊張回避 |

笑顔や表情を使った二重顎カバー術

表情の使い方ひとつで、二重顎の印象は大きく変わります。特に笑顔は、フェイスラインのたるみを目立たなくし、顎周りの筋肉も自然にリフトアップして見せてくれます。

おすすめのポイント

- 口角をしっかり上げて笑顔を作る

- 自然な微笑み〜口を大きめに開ける笑顔までパターンを試す

- 目線はやや上方向に向けると首筋が伸びやすくなる

また、笑顔を作ることで咬筋や表情筋が働き、顔全体のたるみがカバーできます。証明写真や記念撮影では力みすぎず、普段の表情を意識するだけでも効果的です。

| テクニック | 効果 |

|---|---|

| 口角を上げる | 顎周りの引き締め・明るい印象 |

| 目線を上げる | 首を長く見せる |

| 表情筋を意識する | リフトアップ効果 |

写真加工アプリの使用事情と顎ライン補正の注意点

近年は写真加工アプリや美顔フィルターを使い、二重顎やフェイスラインを簡単に補正できる時代になりました。ただし、過度な加工や不自然な補正は、違和感を生んだり印象を損なう原因となります。

ポイント

-

自然な補正のみ行う

-

輪郭や顎ラインを大幅に変更しない

-

加工後の画像をネット等にアップロードする際はオリジナルに近い状態を意識

また、証明写真など公式な用途では加工アプリ使用が禁止されている場合もあるため、用途に合わせた使い方が必要です。顎ラインを整える程度なら良いですが、やりすぎには注意しましょう。

| 加工アプリの用途 | 注意点 |

|---|---|

| SNS投稿用 | 適度な明るさや鮮明度調整のみ |

| 証明写真 | 加工は原則NG |

| 顎ライン補正 | 不自然な変形は避ける |

実践的!二重顎を即効で改善するセルフケア・トレーニング集

顎を引くトレーニング「チンタック」と効果的なエクササイズ回数・頻度

顎を引く「チンタック」は、首や顎周囲の筋肉を刺激し、フェイスラインの引き締めに優れたトレーニングです。やり方は、背筋を伸ばして顔をまっすぐ前に向け、ゆっくり顎を後方へ引き込みます。この動作を保ったまま5秒間静止し、元の位置に戻します。これを1セット10回、1日2〜3セットを目安に継続するのが推奨されます。

継続的なエクササイズは脂肪燃焼や筋肉強化に効果的です。短期間で実感したい場合も、正しいフォームと回数を守ることが大切です。2週間ほどでフェイスラインにハリが出たという方も多く、首や顎まわりの違和感が改善したという声もあります。写真写りや自信向上にもつながるため、日常に取り入れてみましょう。

首・肩・顎周囲のストレッチ法で筋肉・リンパをほぐす方法

首や肩、顎回りの筋肉をストレッチすることで、リンパの流れが促進されむくみの改善や脂肪の溜まりづらい状態が期待できます。まず、首をゆっくり左右に倒して20秒キープ、次に肩を上下に動かし血流を良くすることが重要です。最後に、顎下を指先で優しくなぞるようにマッサージすることで、老廃物の排出がサポートされます。

下記のポイントを意識してみてください。

-

朝晩1セット行うと効果的

-

強く押しすぎず、気持ち良い強さで実施

-

ストレッチ前後には水分補給を

首や肩こりの軽減、ストレートネック対策としても有効なため、定期的なストレッチを習慣化しましょう。

咬筋や顔の表情筋を鍛えるトレーニングの詳細解説

フェイスラインをシャープに保つには、咬筋や表情筋を鍛えるエクササイズが不可欠です。最も簡単なのは「あいうえお体操」。口を大きく開けて各音をはっきり発声し、顔全体の筋肉を意識的に動かします。1日10回を目安に繰り返してください。

表情筋強化のおすすめ種目

| エクササイズ名 | 方法 | 推奨回数 |

|---|---|---|

| あいうえお体操 | 各音で口と表情筋を大きく動かす | 1日10回 |

| ペットボトル体操 | 空のペットボトルを唇でくわえ吸い込む | 1日5回 |

| ほほ上げエクササイズ | 頬を上げながら笑顔をつくる | 1日10回 |

これらを行うことで、小顔効果やたるみ予防、さらに咬筋が発達しすぎている場合にもバランスよくフェイスラインを整えることが期待できます。

日常生活で自然に顎を引く悪習慣を防止するコツ

無意識のうちに顎を引きすぎたり、猫背やストレートネックになってしまう人は多いです。日常生活では、正しい姿勢を意識することが最大の二重顎対策となります。座るときは骨盤を立て、背筋を伸ばすことで首や顎に不要な負担がかからなくなります。

悪習慣を防ぐコツ

-

スマートフォンやPCは目の高さに固定

-

座った時の膝と腰は90度に

-

顎を軽く引く意識を持つが力みすぎない

-

定期的に鏡で姿勢をセルフチェック

良い姿勢を習慣化するだけで顔の印象が大きく変わるため、毎日の小さな意識の積み重ねを大切にしてください。

医療的アプローチと美容施術の最新事情 ─ 特徴・安全性・選び方を網羅

HIFUや糸リフト、脂肪吸引など主要施術の仕組みとメリット・デメリット

医療的なアプローチでは、HIFU(高密度焦点式超音波)、糸リフト、脂肪吸引が主な選択肢となります。HIFUは皮膚に切らずに超音波を当ててリフトアップする非侵襲的な方法で、ダウンタイムが少ないのが特徴です。一方で効果の持続には個人差があり、数回の施術が必要なこともあります。糸リフトは、特殊な糸を皮下に挿入し肌を引き上げる施術です。短時間に小顔効果が実感しやすい反面、腫れや内出血といったリスクがあります。脂肪吸引は物理的に脂肪細胞を除去できるため、フェイスラインの変化が明確ですが、施術部位の腫れやダウンタイムも比較的長めです。

| 施術名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| HIFU | 超音波によるたるみ改善 | ダウンタイムが短い | 効果持続に個人差 |

| 糸リフト | 糸で物理的に引き上げ | 即効性や小顔効果が高い | 内出血・腫れのリスク |

| 脂肪吸引 | 脂肪細胞を直接吸引して除去 | 効果がわかりやすい | ダウンタイムが長い |

各施術は顎を引くと二重顎になる人にも有効ですが、自身の希望や生活スタイルにあった方法の選択が重要です。

脂肪溶解注射・メソセラピーなど切らない治療法の解説

切らずにできる美容施術として、脂肪溶解注射とメソセラピーがあります。脂肪溶解注射は、脂肪細胞を分解する薬剤を顎下などに注入し、自然に老廃物として排出させる治療です。必要な施術回数や反応には個人差はありますが、メスを使わず負担が軽いのが魅力です。メソセラピーは、ビタミンや脂肪分解成分をカクテルのように注射し、部分痩せやリフトアップを狙います。1回で効果を感じることは珍しく、数回の通院が一般的です。

主な特徴をリストにまとめます。

-

切開しないため傷跡が残りにくい

-

施術後の生活制限が最小限

-

脂肪の減少やフェイスラインの引き締めに効果的

-

効果には個人差があり、数回以上の施術が必要な場合が多い

各施術の費用相場と回復期間の目安

美容医療の費用は、施術内容やクリニックによって異なります。代表的な施術の相場やダウンタイムの参考として、以下のテーブルを活用してください。

| 施術名 | 費用相場(目安) | 回復期間の目安 |

|---|---|---|

| HIFU | 5万円〜15万円 | ほぼダウンタイムなし |

| 糸リフト | 10万円〜40万円 | 1〜2週間ほど内出血の可能性 |

| 脂肪吸引 | 20万円〜50万円 | 1〜2週間のダウンタイム |

| 脂肪溶解注射 | 3万円〜10万円/1回 | 2〜3日腫れ |

| メソセラピー | 2万円〜8万円/1回 | 2〜3日赤みや腫れが残る |

施術によっては複数回の治療が推奨されるため、総額やスケジュールも事前に確認しましょう。

モニターやキャンペーン利用の注意点とクリニック選びの基準

モニターやキャンペーン価格の利用は、費用面で大きなメリットがあります。一方、症例写真の提供や公開用アンケート協力が条件の場合も多いです。失敗やトラブルを避けるためには、担当医の実績やクリニックの口コミ、アフターケア体制をしっかり確認すると安心です。

クリニック選びのポイントとして下記を意識してください。

-

医師の経験や資格を事前に確認

-

丁寧なカウンセリングが行われているか

-

施術後のフォローや相談窓口が明確か

-

強引な勧誘や説明不足がないかを見極める

適切な情報収集で、自分に合った治療と理想のフェイスラインを実現しましょう。

顎の健康と二重顎の関連症状 ― 顎関節症や睡眠時無呼吸症候群との関連を探る

顎関節症が顎周囲筋肉&姿勢に与える影響

顎関節症は、あごを動かす筋肉や関節に負荷がかかることで痛みや開閉障害を引き起こします。痛みを避けるため無意識に顎や首の筋肉をかばいがちになり、首や背中の姿勢が悪化しやすくなります。この結果、猫背やストレートネックが強まり、フェイスラインのたるみや二重顎が目立つ状態になりやすいのが特徴です。

また、顎の動きが悪いと咀嚼筋や表情筋の活動が減り、皮膚や筋肉の弾力が低下します。筋肉の働きが弱まることでリンパの流れも悪くなり、むくみも加わりやすくなります。特に、顎が小さい方や下顎の発達が弱い方は影響を受けやすい傾向があります。

下記は顎関節症による影響の一覧です。

| 主な影響 | 内容 |

|---|---|

| 姿勢の悪化 | 猫背・ストレートネックになりやすい |

| 筋力低下 | 顎や首周りの筋肉が衰える |

| リンパの滞り | むくみやすく二重顎が目立つ |

睡眠時無呼吸症候群と二重顎の相関関係

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に上気道が狭くなることで呼吸が一時的に止まってしまう病気です。特に、顎が小さい、または首周りに脂肪がつきやすい体型の方はリスクが高まります。二重顎の発生要因でもある皮下脂肪の増加や筋力低下が、上気道の閉塞を誘発しやすくなります。

体重増加や筋力の衰えによる脂肪蓄積は、フェイスラインのたるみとともに喉周辺のスペースを狭めてしまい、呼吸障害を招くことがあります。顎を引いたときに二重顎が目立つ方や、夜いびきが多い場合、リスクを疑いましょう。

| 睡眠時無呼吸症候群と二重顎の関係 |

|---|

| 顎周囲・首周りの脂肪増加がリスクに |

| 顎が小さい骨格は閉塞しやすい |

| 筋力低下やたるみが気道を狭める |

これら症状の早期発見と予防法

顎関節症や睡眠時無呼吸症候群の早期発見は、長期的な健康維持に不可欠です。顎の痛みや違和感、口の開閉がしにくい、二重顎が急に気になる場合は注意が必要です。また、睡眠中の無呼吸やいびき、日中の強い眠気も重要なサインとなります。

予防のポイント

- 顎周囲や首の筋肉のストレッチやトレーニングを日常的に行う

- 適度な運動やバランスよい食事で脂肪蓄積を防ぐ

- 正しい姿勢を意識しストレートネックを予防

- 定期的に鏡でフェイスラインや口の動きをチェックする

生活習慣の見直しと早期のセルフチェックが予防の鍵となります。

医療機関での検査・診断のポイント

気になる症状があれば、医療機関での正確な診断を受けましょう。顎関節症の場合は歯科や口腔外科、睡眠時無呼吸症候群では耳鼻咽喉科や専門睡眠外来が対応しています。問診や顎や筋肉、関節の動きのチェック、レントゲン、睡眠時の検査(ポリソムノグラフィー)などを組み合わせて診断されます。

| 診断時の主なポイント | 診療科 |

|---|---|

| 痛み・咬合のチェック | 歯科・口腔外科 |

| 姿勢・筋肉の評価 | 整形外科 |

| 睡眠時の呼吸状態 | 耳鼻咽喉科・睡眠外来 |

セルフケアで改善しない場合は早めの受診が大切です。日常の気付きが早期発見につながりやすいため、ささいな変化も見逃さないように意識しましょう。

セルフチェックと見落としがちな二重顎の原因リスト ― あなたのタイプは?

骨格・脂肪・むくみ・姿勢別セルフチェック法

自分でできる二重顎のセルフチェックを行い、気になるタイプを見極めましょう。下記のポイントに当てはまる場合、二重顎の発生原因として注目すべき点です。

-

骨格タイプ

- 顎が小さめであごのラインがなだらか、横顔で顎先が短い。

- 横から見ると首と顎がつながって見える。

-

脂肪タイプ

- 顎下をつまむと柔らかく厚みがあり、伸びる感触が強い。

- 食事や運動習慣に乱れがあり、近年体重が増えた。

-

むくみタイプ

- 朝と夜で顔の印象が異なる日が多い。

- 長時間同じ姿勢やデスクワークが多く、セルフマッサージをあまりしない。

-

姿勢タイプ

- スマホやパソコンを見る時間が長く、猫背やストレートネック気味。

- 写真で顎を引いても顔がシャープに映らない。

以下にセルフチェック項目を表にまとめました。

| タイプ | 主な特徴 | チェック項目 |

|---|---|---|

| 骨格 | 顎が小さく、フェイスラインが目立ちにくい | 顎のラインが出にくい。横顔が丸い |

| 脂肪 | 柔らかい肉付き、生活習慣の乱れ | 二重顎部分を押すと弾力があり、体重増加傾向 |

| むくみ | 一日の中で印象が変わる、リンパ循環の悪さ | 朝・夜で印象が異なりやすい、顔が重だるい |

| 姿勢 | 猫背や首の前傾、長時間スマホ・PC作業 | 側面から見ると首が前に出ている、姿勢が崩れやすい |

年代・性別・生活習慣別の原因特徴まとめ

年代や性別、日々の生活習慣によっても二重顎のなりやすさは変わります。それぞれの特性を理解し対策の参考にしましょう。

-

10~20代

- 成長期で骨格形成中。姿勢の癖やスマホ利用によりストレートネック傾向。

- 食事が不規則だと脂肪もつきやすい。

-

30~40代

- 代謝の低下による脂肪蓄積。

- デスクワーク中心で運動不足、むくみも加速。

-

50代以降

- 皮膚や筋肉のゆるみが進みやすい。

- ホルモンバランスや筋力低下でフェイスラインが崩れやすくなる。

性別による違いもあり、女性は脂肪・むくみタイプ、男性は骨格・姿勢型の割合がやや高くなります。下記は特徴の一覧です。

| 年代/性別 | 主な特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| 10~20代 | 姿勢・骨格形成、運動量の差 | 長時間スマホ、姿勢の乱れ |

| 30~40代 | 代謝低下、脂肪・むくみ増加 | デスクワーク、運動不足 |

| 50代~ | 筋肉の衰え、皮膚のたるみ | 加齢に伴うゆるみ、血行不良 |

| 女性 | むくみやすい&脂肪が付きやすい | ホルモンバランスの影響 |

| 男性 | 骨格・姿勢型が多い | 生活習慣や筋肉低下 |

軽度・中度・重度分類とおすすめ対策の目安

二重顎は進行度ごとに対策も変わります。自身の状態を分類し、適した方法を選びましょう。

-

軽度

- 顎を引いたときだけ二重顎ができる

- 体重増加やむくみ、姿勢変化に影響されやすい

- おすすめ対策:

- 顎・首周りのエクササイズ

- 姿勢改善とストレッチ

- バランスの良い食事と水分摂取

-

中度

- 普段も二重顎がうっすら目立つ

- 皮下脂肪やリンパの滞りが蓄積している

- おすすめ対策:

- フェイスラインのリフトアップ運動

- マッサージ・温冷刺激

- 生活習慣の見直し(適度な運動・減量)

-

重度

- 顎下のたるみ・脂肪が顕著

- 加齢や骨格、筋力の低下が進んでいる

- おすすめ対策:

- 美容施術の検討(ハイフ、糸リフト、脂肪吸引)

- 医師・専門家への相談

- 継続的なセルフケアの併用

気をつけたい隠れた原因と改善漏れ防止のポイント

見落としやすいポイントを押さえて、徹底的な対策を行うための注意点をまとめます。

-

ストレートネックの隠れた影響

- 頸椎の湾曲がなくなると首前面の皮膚や筋肉がたるみやすく、二重顎が硬くなりやすい

- ストレッチや整体で首の正しいカーブを意識

-

無意識の生活習慣

- うつむき作業や長時間同じ姿勢が癖になっている

- 休憩のたびに軽く首を動かす、顎を正しい位置に保つ

-

表情筋トレーニングの重要性

- 顔の筋肉も意識しないと衰えるため、表情トレーニングやリンパマッサージを日常へ取り入れる

-

日常的な水分摂取や塩分管理

- むくみの原因となるため、バランスの良い水分・塩分管理も大切です

二重顎の原因は複数が重なって現れることが多く、改善に意識的なケアを日々継続することが重要です。自分の原因タイプを知ることで、最適な対策がぐっと近づきます。

生活習慣と食事改善から始める二重顎ケア ― 無理なく続ける実践的アドバイス

塩分・水分摂取の適正管理方法

二重顎のケアには毎日の食生活の見直しが欠かせません。特に塩分の過剰摂取は体全体のむくみを招き、顎下のたるみとして現れやすくなります。食事は和食中心を意識し、加工食品やインスタント食品は控えめにするのが理想的です。また、水分摂取も大切で、十分な水分補給はリンパや血流を促進し、老廃物の排出や脂肪の蓄積を抑えてフェイスライン維持にも役立ちます。なお、水分と言っても甘い清涼飲料やカフェインの多い飲み物ではなく、常温の水やお茶を適量こまめに摂ることが推奨されます。

| 注意点 | ポイント |

|---|---|

| 1日の塩分目安 | 6g未満(日本人成人目標) |

| 水分摂取目安 | 1.5~2L程度、カフェインレスがおすすめ |

| 摂取回数 | こまめに少量ずつ |

| 避ける食べ物 | 加工食品、ポテトチップス、塩辛いスナックなど |

| むくみ対策食材 | カリウムを含む野菜・海藻・バナナなど |

顎・首周りに効くおすすめ食材と栄養素

美しいフェイスラインをつくるには筋肉と皮膚両方の健康が重要です。タンパク質は筋肉の維持やコラーゲン生成に不可欠。鶏肉や魚、大豆製品は積極的に取り入れましょう。さらに、ビタミンCやEは皮膚のハリを保ち、老化によるたるみを軽減する働きが期待できます。野菜、果物、ナッツ類も日々の食事に取り入れてください。脂肪分の摂り過ぎには注意しつつ、バランスのとれた食事を意識しましょう。

| 食材例 | 栄養素と効果 |

|---|---|

| サバ・サケ | タンパク質、EPA、DHA(脂肪燃焼・血流改善) |

| 卵・豆腐 | タンパク質、ビタミンB群(筋肉の再生) |

| パプリカ・キウイ | ビタミンC(コラーゲン生成・美肌) |

| ほうれん草 | ビタミンE、カリウム(抗酸化、むくみ予防) |

| ナッツ類 | ビタミンE、良質な脂質(アンチエイジング) |

普段の姿勢意識とそのための環境整備方法

姿勢の乱れは「顎を引くと二重顎になる」原因の一つです。特にストレートネック傾向や猫背は首・顎まわりの筋肉や皮膚に常に負担がかかり、たるみを助長します。正しい姿勢の意識には、デスクや椅子の高さ調整、ディスプレイの目線位置、スマホ利用時に首を曲げすぎないようにすることが大切です。作業に集中する時も30分ごとに一度は首や肩をほぐしましょう。最初は慣れないかもしれませんが、意識することで自然と美しいフェイスラインが保ちやすくなります。

| 改善策 | 実践ポイント |

|---|---|

| デスクワークの場合 | 椅子・画面の高さ調整、背筋を伸ばす |

| スマホ使用時 | 顔の高さまで持ち上げ、うつむかない |

| 姿勢意識の習慣化 | 姿見で日々チェック、鏡で横顔を確認 |

| 周囲のサポートアイテム導入 | クッション、猫背防止グッズなど |

ストレッチ・筋トレを習慣化するためのコツ

毎日のエクササイズは二重顎解消に高い効果が期待できます。しかし「続かない」と悩む人も多いです。ポイントは日常のスキマ時間を活用し、簡単な動作から始めること。例えば朝の洗顔後に首回し、テレビを観ながら「顎の下に拳を押し当ててキープ」する等、短時間でもOKです。モチベーション維持には記録アプリやチェックリストを活用しましょう。成果が出やすいのは、リンパマッサージや表情筋トレーニング、下記のような顎引きトレーニングの継続です。

- 顎を正しく引き、首をまっすぐ伸ばす

- 舌を上顎にしっかりつけて10秒キープ

- リラックスして3セット繰り返す

表にしておすすめエクササイズをまとめます。

| エクササイズ名 | やり方 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 舌出しストレッチ | 舌を前に思いきり突き出す10秒 | 顎下・首の筋肉強化 |

| あご下リンパマッサージ | 顎下から耳下まで優しく流す | 老廃物の排出、むくみ予防 |

| 顎引きトレーニング | 正しい姿勢で顎を引き10秒キープ | フェイスラインの引き締め |

忙しい方も、自分に合った方法を選ぶことで無理なく継続できます。強制的に習慣化したい方は家族や友人と一緒に取り組むのもおすすめです。