「足裏にできるタコが痛い…」「市販クリームを塗ってもなかなか改善しない」「同じ場所に何度もできて困っている」――そんな悩みを感じていませんか?

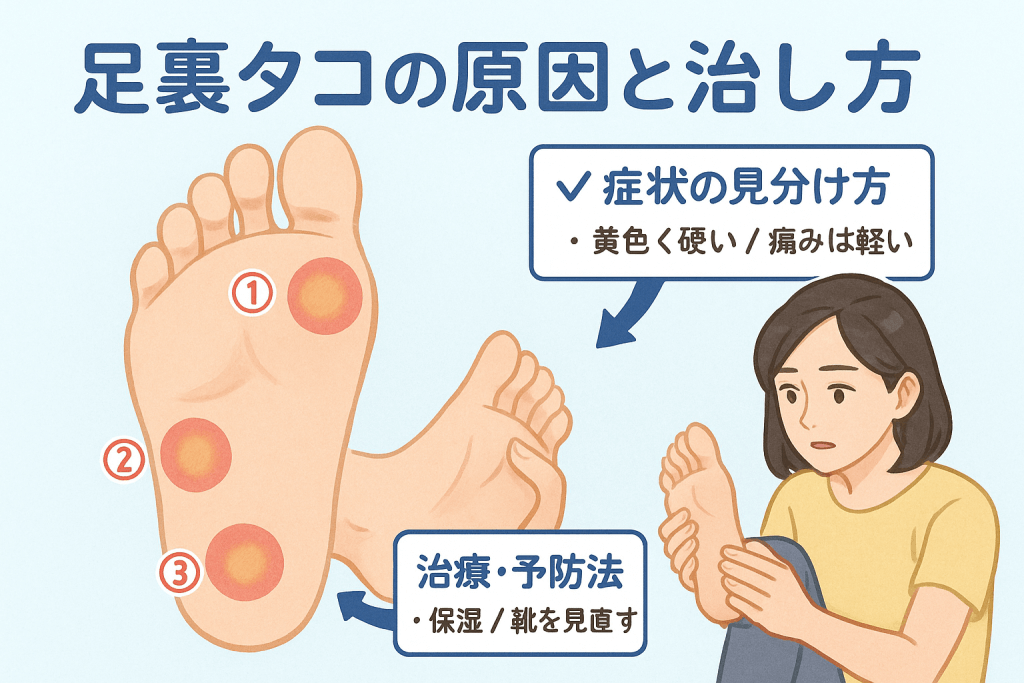

実は、足裏のタコができやすい場所には明確な傾向があり、医療現場の調査では【親指のつけ根】【小指の外側】【かかと】に集中して発生することが多いとされています。さらに、タコが生じる背景には、足に合わない靴選びや歩き方のクセ、足の骨格や乾燥など、日常生活に潜む複数の要因が隠れています。

日本フットケア学会の資料によれば、足裏トラブルを経験した人の約6割が「繰り返すタコの痛み」が日常生活に支障をきたしたと回答しており、自己判断や放置による悪化も報告されています。特に糖尿病や骨格異常のある方は注意が必要で、早めのセルフケアと正確な知識の習得が症状の進行防止に直結します。

どのような特徴のタコが、なぜその場所に現れやすいのか。そして今すぐできる予防やケアのコツは何か――。あなたの悩みに医学的知見と実践的な対策でしっかり応えます。

この記事を読み進めれば、「なぜ足裏タコは同じ所に繰り返しできるのか?」「どう対策すれば再発を防げるのか?」が明らかになります。まずはご自身の症状と生活習慣を振り返りつつ、続きをご覧ください。

- 足裏タコはどの場所にできやすく、原因は何か?基本的な理解と関連症状

- 足裏タコの場所ごとのできやすさと部位別の特徴分析 – 具体的な部位ごとの傾向や負荷のかかりやすさを医学的に解説

- 足裏タコができる主な原因と関連要因の詳細 – 摩擦・圧迫・乾燥など複合的原因の生理学的説明

- 足裏タコの専門的セルフチェック方法 – 誰でもできる詳細な症状の見分け方と初期発見のポイント

- 足裏タコの効果的な治療法とケア – 自宅ケアから医療機関の治療まで網羅的に紹介

- 足裏タコの予防策と再発防止のための習慣づくり – 具体的で日常に取り入れやすい予防法を詳細解説

- 足裏タコが関連する疾患や注意すべき症状 – 症状の悪化や別疾患を見極めるための医学的知識

- 足裏タコについてよくあるFAQ – 実際のユーザーの疑問や再検索キーワードを反映した包括的Q&A

足裏タコはどの場所にできやすく、原因は何か?基本的な理解と関連症状

足裏タコは、足裏の特定の場所に圧力や摩擦が繰り返しかかることで皮膚が厚く硬くなる状態です。歩行時や立ち仕事、合わない靴の使用など日常生活のさまざまな場面が原因となります。発症しやすい場所は、親指の付け根、小指側、かかと、足裏中央部などです。これらの部位は負担が集中しやすく角質が過剰に増殖しやすいためです。足裏にできたタコは見た目だけでなく、痛みや歩行時の違和感、姿勢の悪化を招くほか、放置すると皮膚がさらに硬くなってひび割れや感染症などのリスクが高まります。靴選びや日常のケア、早期対策が重要です。

足裏タコの定義と特徴

足裏タコは、外部からの継続的な刺激に対して皮膚が自衛反応として硬くなる現象です。タコは大きく「硬いタコ」と「柔らかいタコ」に分類されます。硬いタコは親指下や小指下、かかとなどに見られ、厚い黄色みを帯びた皮膚が特徴です。柔らかいタコは、足指の間など湿気が多い場所にできやすく、白っぽくふやけたような見た目をします。主な症状としては、患部の皮膚が盛り上がって厚くなる、触れると硬さを感じる、圧迫されると痛みを伴うなどがあげられます。このような状態は足裏の柔軟性や歩行機能に影響を与えるため、早期のケアが求められます。

魚の目・いぼとの違いと判別方法

足裏タコと混同されやすい症状に魚の目といぼがありますが、それぞれ原因も対策も異なります。魚の目は皮膚の一部が局所的に硬化し、中心に芯のような塊が生じるのが特徴で、歩行時など押されたときに強い痛みが出やすいです。一方、いぼはウイルス感染によるもので、皮膚に盛り上がる小さな突起が現れ、表面がざらついています。

下記の比較表を参考に症状を見極めましょう。

| 症状 | 足裏タコ | 魚の目 | いぼ |

|---|---|---|---|

| 原因 | 摩擦・圧迫 | 摩擦・圧迫 | ウイルス感染 |

| 場所 | 足裏全体 | 足裏・足指 | 足底・足指間 |

| 見た目 | 黄色・厚い | 芯あり・硬い | 小突起・ざらざら |

| 痛み | 圧迫で痛む | 芯で強い | 触れると多少 |

判別が難しい場合やセルフケアで改善しない場合は、皮膚科専門医の診断を受けましょう。

画像・図解による判別ポイント

視覚的な判別には、症状の部位・色・硬さ・中央の芯の有無などがポイントです。参考までに、自己診断時に見るべき特徴をリスト形式でまとめます。

- タコ:広い面積、黄色く分厚い、形は不規則、芯や出血なし

- 魚の目:小さく円形、中央に芯や窪み、押すと強い痛み

- いぼ:突起状、小さな黒点やざらつき、複数発生しやすい

症状の写真や図解を医療情報サイトで参照することも有効です。自己判断が難しい場合は無理せず医療機関へ相談しましょう。

糖尿病患者に特に注意が必要な理由

糖尿病の方は足裏のタコに特に注意が必要です。その背景には末梢神経障害や血行不良があり、足裏の感覚が鈍くなりやすい点が挙げられます。このため、知らぬ間にタコが進行しやすく、深刻な合併症を招くことも少なくありません。

糖尿病患者の場合、足裏のタコが破れて潰瘍や感染症を引き起こすと、治癒に時間がかかったり最悪の場合切断リスクにつながる恐れもあります。日常的な足の観察と適切なスキンケアが極めて重要です。足裏の異常や痛み、小さな傷も見逃さず早めに医療機関を受診しましょう。

足裏タコの場所ごとのできやすさと部位別の特徴分析 – 具体的な部位ごとの傾向や負荷のかかりやすさを医学的に解説

親指・小指の外側・土踏まず・かかとにできるタコの特徴と原因の違い

足裏のタコは、できる場所によって負荷のかかり方や原因が異なります。主な発生部位と特徴は以下の通りです。

| 部位 | 主な特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 親指の付け根 | 歩行時に力が集中しやすく、タコが硬く盛り上がる | 靴のサイズ不一致、外反母趾、先細シューズの使用 |

| 小指の外側 | 摩擦や圧迫が多く、痛みを感じやすい | 横幅の狭い靴、繰り返す外力、合っていない靴 |

| 土踏まず | 比較的珍しいが、スポーツや歩行癖でできやすい | 偏平足、歩行時の異常な負荷分散 |

| かかと | 硬く広範囲に角質が厚くなり、ひび割れを伴うことも | 体重負荷、乾燥、長時間の立ち仕事 |

特に親指や小指の付け根、かかとは日常生活で圧力や摩擦がかかりやすい部分です。履く靴やインソールの選択、足のケア不足が原因となりやすいですが、糖尿病などの基礎疾患がある場合は症状が悪化しやすいため注意が必要です。

足の骨格や歩行習慣が及ぼす影響 – 足裏の圧力分布と歩き方癖による発生メカニズム

足裏タコには、足の骨格や歩き方・立ち方の癖が大きく関与しています。足アーチや骨の並びが崩れている人は、片寄った場所に過剰な圧力がかかりやすく、それがタコの発生につながりやすい傾向があります。

- 足のアーチが低下している(偏平足)

- 負荷が分散されず、土踏まずやかかと、親指付け根に圧力集中しやすい

- 外反母趾や内反小趾などの変形

- 親指・小指周りに構造的な圧迫が加わり、これに摩擦が加わることでタコができやすい

- 歩き方の癖

- 例えば体を外側重心で歩く場合は小指側、内側重心だと親指側にタコができることが多い

このような問題には足に合った靴選びやインソールの活用、歩行フォームの見直しが有効です。日常的な簡単な観察として、靴底の減り方をチェックすることもおすすめです。

特殊な足の症状とタコ発生 – ハンマートゥ・扁平足など構造異常によるリスク

足の構造自体に異常がある場合、特定部位に強いストレスが集中しやすくなります。特に以下の症状はタコ発生リスクが高まります。

- ハンマートゥ(足指が曲がる変形)

- 指の関節部が靴に当たりやすく、常に刺激を受けタコや魚の目ができやすい。卓越した摩擦が続くことで痛みも強くなります。

- 扁平足(足アーチの低下)

- 広範囲に分圧されず、特定部位へ負荷集中。特に土踏まずやかかとに硬いタコが生じやすいです。

- 糖尿病等の疾患のある方

- 神経障害で足裏の感覚が鈍くなり、傷やタコに気づきにくく重症化しやすいため注意が求められます。

このようなケースでは、医療機関で専門的な評価・治療を受けること、そして日常から清潔と保湿を心がけ早期対策することが重要です。

足裏タコができる主な原因と関連要因の詳細 – 摩擦・圧迫・乾燥など複合的原因の生理学的説明

足裏にできるタコは、主に摩擦や圧迫といった物理的刺激の積み重ねによって角質が厚くなり、硬い部分として現れます。歩行や立ち仕事が多い方、合わない靴を履き続けている方、そして乾燥傾向が強い方に多く見られるのが特徴です。さらに加齢や生活習慣、糖尿病などの疾患もリスク要因となります。特定の場所にタコができやすいのは、足裏の力がかかる部位に負担が集中してしまうためです。

タコ形成の主な因子を簡潔に整理すると以下のとおりです。

| 原因 | 詳細 | 実例 |

|---|---|---|

| 摩擦・圧迫 | 靴や床との接触、締め付け | 合わない靴で歩く |

| 皮膚の乾燥 | 角質層の保湿不足 | クリーム未使用、季節変化 |

| 偏った荷重 | 歩き方・姿勢のクセ、足指の変形 | 外反母趾、扁平足 |

| 生活習慣 | 長時間の立ち仕事、運動過多 | 立ち仕事、スポーツ習慣 |

| 疾患 | 糖尿病など皮膚感覚や血流の異常 | しびれ、感覚異常 |

靴選びの失敗が生む摩擦・圧迫 – サイズ・形状・素材別の影響と具体事例

合わないサイズや形状の靴を履いていると、歩行時に足裏に過度な摩擦や圧力がかかりやすくなります。サイズが小さい靴はつま先や小指側面、大きすぎる靴は足裏の前方やかかとに負荷が集中しやすいです。また、硬い素材や通気性の低い靴も局所的な刺激やムレを引き起こし、タコの温床となります。

靴別に起きやすいタコの場所

| 靴の状態 | タコのできやすい場所 |

|---|---|

| 小さい靴 | つま先、小指側面 |

| 大きい靴 | 前足部、かかと |

| 硬い素材 | 足裏全体に分布 |

普段からサイズや素材、形状を見直すことで、タコの予防に役立ちます。

皮膚の乾燥と角質肥厚のメカニズム – 加齢や生活習慣による皮膚状態の変化とタコ形成の関係

年齢を重ねるごとに皮脂や汗の分泌量が減少し、足裏の皮膚は乾燥しやすくなります。乾燥した状態では角質層が硬く厚くなりやすいため、摩擦や圧迫が加わるとタコが短期間で形成される傾向があります。特に冬場やエアコン環境下で足を出していることが多い場合、保湿ケア不足が原因で悪化を招きかねません。

角質ケアのポイント

- 入浴後に保湿クリームを塗布する

- ガサガサや硬い部分を定期的にチェック

- 日中も乾燥を感じた時はクリームを活用

乾燥を放置せず早めの対策が重要です。

足の負荷集中と歩き方の癖が及ぼす影響 – 日常生活での姿勢や動作がもたらす要因を理論的に解説

足裏のタコは負担が集中する位置と密接な関係があります。歩行時の体重移動や立ち方のクセ(外側重心、内側重心)によって特定の部位に圧力が集中することで、タコが発生します。また、偏平足や外反母趾などの足の変形がある場合、力のかかる部分がさらに限定され、局所的な角質肥厚を招きやすくなります。

足裏の負担箇所例

- 親指のつけ根(外反母趾の方に多い)

- 小指側面や付け根(狭い靴や歩きグセで発症)

- かかと(重量オーバーや立ち仕事で発生)

自身の歩き方や体重のかけ方を意識し、インソールでサポートすることも有効です。

生活習慣の影響とリスク評価 – 長時間立ち仕事・運動習慣など状況別に詳述

立ち仕事や長時間同じ姿勢でいることは足裏への負担を蓄積させます。特に飲食店や販売など、立っている時間が長い職業の人は、タコの発生リスクが高まります。運動習慣がある人も、靴の選び方や使いまわしによっては局所的に圧力がかかりやすく、トラブルを引き起こしやすいです。

注意すべき生活場面

- 毎日長時間立つ

- クッション性の低い靴を継続使用

- 定期的な足底ケアを怠りがち

仕事や日々の環境を意識し、定期的な足裏チェックや保湿、靴の見直しを実践することで、予防と悪化防止に繋がります。

足裏タコの専門的セルフチェック方法 – 誰でもできる詳細な症状の見分け方と初期発見のポイント

足裏にタコができる主な理由には、繰り返しの圧迫や摩擦、足に合わない靴の着用、また糖尿病などの基礎疾患による皮膚の変化が挙げられます。見過ごされやすい足裏の硬い部分やタコの症状は、放置すると痛みが増し、歩行障害や傷のリスクにつながることもあります。定期的なセルフチェックを習慣化し、初期段階で症状を見極めることが大切です。下記のチェックポイントをもとに、自分の足裏をよく観察しましょう。

タコの色・形・硬さの見方 – 痛みの有無を含めた自己診断基準を豊富な例で示す

タコの自己診断には、色・形・硬さ・痛みの有無に注目することが重要です。

| チェック項目 | 観察ポイント |

|---|---|

| 色 | 周囲よりやや黄色がかり、つやがある部分 |

| 形 | 丸く平坦またはやや盛り上がった境界がはっきりしている |

| 硬さ | 押すと硬く、弾力がなく厚みを感じる |

| 痛みの有無 | 通常は無痛だが、タコが厚くなると圧迫時に痛むこともある |

特に次のような症状では注意が必要です。

- 歩くたびにピリッとした痛みを感じる

- 触ると芯のようなものがある(魚の目との鑑別が必要)

- 硬い部分が急に大きくなった

自己診断でこれらの変化に気づいた場合、早めの対策が望まれます。

魚の目・いぼなどの類似症状との鑑別 – 自宅での識別ポイントと医療機関を要するケース

タコ以外にも、足裏には魚の目やいぼなどよく似た症状が現れることがあります。間違った対処を防ぐため、しっかり見分けることが大切です。

| 症状 | 特徴 | 痛み | 対策 |

|---|---|---|---|

| タコ | 表面が厚く平坦、芯はなし | 基本無痛 | 自宅ケア可能 |

| 魚の目 | 中心に硬い芯、圧迫時に痛い | 痛みあり | 専門治療が安全 |

| いぼ | 粒状の盛り上がり、表面ざらざら | 痛みあり | 皮膚科受診推奨 |

痛みが強い、赤みや化膿が見られる、糖尿病の持病がある方は早めの医療機関受診をおすすめします。

部位別のセルフチェック手順 – 親指側面やかかとなど、場所に応じた確認方法を詳述

足裏タコは発生部位ごとにチェックすべきポイントが異なります。

- 親指側面:靴の圧迫や歩き方の癖でできやすく、硬く平坦な部分が見つかりやすい

- 小指付け根:外向きやすい部位で、摩擦による厚い角質の蓄積が特徴

- かかと:全体重がかかるため、広範囲にわたり硬化やひび割れが生じやすい

セルフチェック方法として、入浴後に皮膚が柔らかくなったタイミングで以下を実施してください。

- 指で足裏全体を優しく押し、硬さや痛みの有無を確認

- 鏡で裏側を観察し、色や盛り上がりを見逃さない

- 乾燥やカサつき、層状の厚みがないか細かくチェック

こうしたセルフチェックを定期的に行うことで、足裏のタコや他のトラブルを早期に察知し、適切な対策につなげることができます。

足裏タコの効果的な治療法とケア – 自宅ケアから医療機関の治療まで網羅的に紹介

足裏にできるタコは、硬く分厚くなった角質が痛みや不快感の原因になりやすく、放置すると歩行時の支障や炎症など症状が悪化することもあります。特に足の裏や小指、親指の側面など圧力が集中しやすい場所に多く発生し、靴の摩擦や日常の歩き方の影響も大きな要因です。糖尿病の方は足裏タコができやすく、二次的なトラブルも招きやすいので、早期から専門的にケアを行うことが重要です。まずは自宅でできる保湿や軟化クリーム、市販薬の活用を正しく行い、症状がひどい場合は医療機関での治療が必要となります。下記では各ケアのポイントや注意点を具体的に解説します。

保湿・軟化クリームの選び方と使い方 – 成分比較と効果的な塗布タイミングを記載

足のタコケア用クリームは、保湿成分と角質軟化成分がバランスよく配合されているものを選ぶことが大切です。特に、尿素、サリチル酸、ヒアルロン酸入りのクリームは角質を柔らかくしやすくおすすめです。効果的な塗布タイミングと使い方は以下の通りです。

- 入浴後の清潔な足に塗ることで、角質層が柔らかくなり成分が浸透しやすい

- 1日2回を目安に、十分になじませる

- 塗布後はガーゼや靴下で覆うと効果的

| 主な成分 | 特徴 |

|---|---|

| 尿素 | 角質をやわらかくし、うるおいを保つ |

| サリチル酸 | 余分な角質を溶かす作用がある |

| ヒアルロン酸 | 水分保持力が高く保湿効果が優れている |

保湿を習慣にすることで、タコの再発予防にも繋がります。

市販薬・ケア用品の活用法 – 削る道具やパッド類の安全な使用法と注意点

市販薬やケア用品には、角質を削るヤスリ・軽石、タコ部分を保護するパッド、角質除去シートなどがあります。正しい使い方を守らなければ逆効果となることもあるため、以下のポイントを守りましょう。

- 削るケアは週に1〜2回、入浴後の柔らかくなった状態で軽く行う

- 痛みや出血がある場合は使用を中止

- 保護パッドはタコ部分への圧力を和らげる目的で貼る

- 市販の角質除去薬は用法用量を守り、異常があれば皮膚科を受診

正しいセルフケアを継続することで、足裏の固い部分やタコの悪化を防げます。

病院での治療法とその特徴 – 専門治療の種類(レーザー・局所切除など)と受診の目安

自宅ケアで改善が見られない場合や、タコに痛みや腫れ・ひび割れ・出血があるときは医療機関での治療が有効です。主な治療方法は以下の通りです。

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 専用器具除去 | ドクターが専用の器具やメスで安全に角質を除去 |

| レーザー | 難治性の場合に用いられることがある |

| パッド処方 | 圧力分散のためのオーダーメイドパッドの作成 |

| 外用薬処方 | 強力な角質軟化薬や外用薬の処方 |

病院受診の目安は「痛みが強い」「歩くのが辛い」「糖尿病など持病がある」「自分での対処で改善しない」といった場合です。自己処理で治らないときは早めに相談しましょう。

早く治すための間違いやすい行動 – ハサミで切るなど危険なケアを避ける理由を明確に

自己流でタコを無理やり切ったり、ハサミやカッターで削るのは感染や出血、悪化のリスクが高く大変危険です。特に糖尿病の方や高齢者は、傷が治りにくく重篤な合併症を起こす可能性があるため厳禁です。

- ハサミで切る、針で刺すなどの処置は行わない

- 角質がふやけすぎると細菌感染のリスクが増す

- 異常な痛みや腫れを感じた場合はすぐに医師へ相談

安全なケアを心掛けることで、足の健康を守りましょう。

足裏タコの予防策と再発防止のための習慣づくり – 具体的で日常に取り入れやすい予防法を詳細解説

足裏にできるタコは、日常生活の中で知らず知らずのうちに悪化や再発を繰り返しやすい症状です。予防と再発防止には毎日のケアが欠かせません。まずは、自分の足の特徴や生活習慣を見直すことが大切です。タコができやすい方は、足の裏や小指、親指の側面など一定の場所に圧力がかかりやすい傾向があります。足裏タコの多くは、靴のフィット感や歩き方、また乾燥などに起因しています。下記の対策を参考にして、今日から実践してみましょう。

足に合う靴とインソールの選び方 – 靴の素材や形状、サイズ調整のポイントを詳述

足裏のタコを予防する最初のポイントは、足にフィットした靴を選ぶことです。サイズや横幅だけでなく、つま先の高さやかかとのホールド感も調整しましょう。不適切な靴は足の一定箇所に過度な圧力や摩擦がかかりやすくなり、タコができる主原因となります。

下記の表で靴選びのチェックポイントを確認してください。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 素材の柔軟性 | 柔らかい素材は摩擦が軽減されやすい |

| つま先の広さ | 指が自由に動く十分なスペースがあるか |

| インソールの有無 | クッション性・アーチサポートの有無を確認 |

| サイズ調整 | 足のむくみを考慮し、夕方に試着 |

| かかとの安定感 | かかとがしっかり固定されるかチェック |

フィット感を重視し、必要に応じて市販のインソールで調整するのもおすすめです。

足のストレッチとマッサージ法 – 実践的な手法と頻度目安を図解で紹介

足裏の筋肉や腱が硬いままだと足のバランスが崩れ、特定の部位に負担が集中してタコができやすくなります。ストレッチやマッサージを日常に取り入れることで、血行促進や圧力分散に効果が期待できます。おすすめのストレッチとマッサージ手順は以下の通りです。

- 足指を1本ずつ軽く引っぱり、根本から回す

- 足裏を両手の親指で土踏まずからかかとまで円を描くように押す

- テニスボールや専用ローラーで足裏を軽く転がす

頻度は1日2回、朝と夜が理想的です。毎日少しずつでも継続することで、足裏の柔軟性が向上しタコ防止につながります。

保湿ケアと皮膚の健康管理 – 適切な製品選択とスキンケアの習慣化を促す

足裏の皮膚が乾燥すると硬化やひび割れが起こりやすく、タコの原因となります。毎日の保湿ケアはとても重要です。お風呂上がりや寝る前に、角質用クリームやワセリンなどでしっかり潤いを与えましょう。特に冬場や乾燥しやすい方は重点的にケアしてください。

保湿のポイント

- 保湿剤は清潔な手でたっぷり塗り、足指の間まで丁寧に馴染ませる

- 殺菌作用のあるクリームや、尿素配合クリームもおすすめ

- 削り過ぎや切り過ぎは逆効果になるため注意

日々の保湿を積み重ねることで、足裏の健康を守りタコの再発予防につながります。

正しい歩き方や姿勢の指導 – 専門家アドバイスに基づくセルフチェック法含む

歩き方や姿勢が乱れると足の同じ箇所に強い圧力がかかり、タコが発生しやすくなります。正しい歩行を維持するには、意識的なセルフチェックも役立ちます。

主なチェック方法

- まっすぐ立ったときに体重が左右均等か確認

- 歩行時、かかとから着地してつま先へと体重を移動させる

- つま先側や外側ばかりで体重を支えていないかを確認

必要に応じて、足専門の医療機関やシューフィッターに相談するのも有効です。意識して正しい歩行を身につけることで、足裏タコの予防に大きな効果が期待できます。

足裏タコが関連する疾患や注意すべき症状 – 症状の悪化や別疾患を見極めるための医学的知識

糖尿病患者の足裏タコと合併症リスク – 壊疽や感染症予防のための重要ポイント

足裏にタコができると、特に糖尿病をお持ちの方は注意が必要です。糖尿病患者は神経障害や血行障害の影響で、足裏の感覚が鈍くなったり、傷が治りにくくなる傾向があります。そのため、足のタコができても痛みに気づきにくく、小さな傷から細菌感染や壊疽へ進行するリスクが高まります。これにより、症状悪化や最悪の場合は足の切断に至ることもあり、早期発見とケアが重要です。

糖尿病の方が足裏タコを放置することの主なリスクを以下の表でまとめます。

| リスク | 内容 |

|---|---|

| 神経障害 | 痛み・違和感を感じにくくタコの悪化に気付きにくい |

| 血行障害 | 傷の治癒不良や免疫力低下で感染リスク上昇 |

| 壊疽 | 小さな傷が重篤な壊疽や切断に進行することも |

| 感染症 | 足裏の亀裂や出血部から細菌感染を起こしやすい |

セルフケアに限界を感じた場合や、糖尿病の持病がある方は必ず病院で専門的な治療を受けましょう。

感染症・ひび割れ・慢性痛の警戒すべきサイン – 速やかに医療機関を受診すべき状態の説明

タコができている足裏に強い赤みや腫れ、膿が出る、ひび割れる、強い痛みが発生する場合は、細菌感染や炎症、合併症のサインです。特に次のような症状には警戒が必要です。

- タコや魚の目部位が腫れて熱感がある

- 皮膚が破れ出血や膿が出る

- 歩く時に鋭い痛みがあり長期間治らない

- 周囲の皮膚に紫色や黒色の変色が見られる

上記の症状が一つでも当てはまる場合は、自己処理せず早めに皮膚科または専門医を受診してください。感染症やひび割れの慢性化は、足裏以外の健康問題にも発展することがあります。

放置時のリスクと全身影響 – タコが悪化した場合の足機能障害や歩行障害リスク

タコを長期間放置すると以下のような深刻なトラブルにつながることがあります。

- 足裏や指先の骨や関節に負担がかかり、歩行バランスが悪化

- 痛みによる歩き方の変化で、膝や腰の不調を引き起こす

- 慢性的な炎症や感染が進行しやすくなり、全身への影響が及ぶ

- タコや魚の目の周りに豆やじゅくじゅくした傷ができ、日常生活の質が低下

特に足裏のタコが原因で日常的な歩行が困難になった場合や、複数箇所に同時発生がみられる場合は、根本原因の除去とともに適切な治療が不可欠です。セルフケアだけで対応できない場合は、専門家に相談してください。

足裏タコについてよくあるFAQ – 実際のユーザーの疑問や再検索キーワードを反映した包括的Q&A

足裏タコはどの場所にできやすく、主な原因は何ですか?

足裏のタコは、足の指の付け根(特に親指側面や小指部分)、かかと、指の間など圧力や摩擦が集中しやすい部位にできやすい傾向があります。主な原因は次のとおりです。

- 足に合わない靴による圧迫や摩擦

- 立ち方や歩き方の癖

- 足底への局所的な負荷

- 皮膚の乾燥や加齢による弾力低下

強い摩擦や繰り返す刺激によって角質が厚くなり、防御反応としてタコが形成されます。足裏の固い部分が痛い場合には、タコが進行しているサインとも言えます。

足裏タコはどのようにして治すことができますか?

足裏タコの治療には正しいセルフケアと適切な方法の選択が重要です。

- 毎日保湿し、角質の乾燥を防ぐ

- 市販の角質ケアクリームやパッドの使用

- 適切な角質除去用やすりを使い、やさしく削る(皮膚を傷つけないよう注意)

- 足に合った靴を選ぶ

症状がひどい場合や、長期間治らない場合は皮膚科の受診がおすすめです。特に痛みや炎症が強い場合は自己処理を避けましょう。

どの部位のタコが特に危険ですか?

タコができやすい部位の中でも、体重のかかりやすい足指の付け根や、足裏の特定部分(特に糖尿病患者の足裏)は注意が必要です。這い歩きを含む不自然な歩行や、強い圧迫を受け続ける部位は、以下のリスクがあります。

- 痛みが歩行困難につながる

- ひび割れや出血を起こす

- 感染症のリスクが高まる

糖尿病患者では特に重篤な合併症につながる可能性があるため、セルフケアより医師の管理下での治療が重要です。

足裏のタコを柔らかくするおすすめの方法は?

足裏のタコ部分を柔らかくするには、以下の方法が効果的です。

- 入浴や足湯でしっかり湿らせる

- 保湿クリームや尿素配合クリームを毎日塗る

- 週に1~2回、専用やすりでやさしくケア

ポイントは、保湿と摩擦予防を同時に行うことです。また、削り過ぎは皮膚トラブルのもとになるため注意しましょう。

足裏タコのセルフケアで注意すべきポイントは?

自分でタコをケアする際は、以下の点に気を付けてください。

- 清潔な状態でケアを行う

- 削る際は毎回少しずつ。深く削らない

- 痛みや出血を感じたらすぐに中止

- 不適切な道具(ハサミなど)は使用しない

強い痛みや治らない場合は、早めに皮膚科を受診しましょう。

糖尿病患者の足裏タコケアはどう違いますか?

糖尿病の方は血行不良や神経障害のリスクがあるため、自己処理は避けるのが原則です。小さな傷から重篤な感染症や壊疽になることもあるため、プロの医療スタッフによる定期的なフットケアが推奨されます。専用の靴やインソールも効果的です。

市販薬やクリームは効果的ですか?

市販の角質除去クリームやうおの目パッドは、軽度~中度の足裏タコには有効ですが、使い方を誤ると皮膚が荒れる場合もあります。強い痛み、炎症、糖尿病の場合は医師の指導に従いましょう。

足裏タコを削る頻度の適切な目安は?

角質除去は週に1~2回が一般的な目安です。毎日削るとかえって炎症や皮膚損傷につながるため、しっかり保湿しながら、やさしくケアすることが大切です。

足裏にできる他のトラブルとの見分け方は?

足裏のタコは盛り上がった固い角質が特徴ですが、魚の目(うおのめ)は中心に芯があり、強い痛みを伴うことが多いです。また、イボやマメ、感染症と混同しやすいため、以下の比較で確認しましょう。

| 症状 | 主な特徴 |

|---|---|

| タコ | 広範囲が盛り上がり固い |

| 魚の目 | 中心部に芯・圧痛 |

| マメ | 水ぶくれ・赤味 |

| イボ | 粒状・表面ざらざら |

異常を感じた場合や自己判断が難しい場合は、皮膚科医に相談するのが安全です。